Flächengröße

Leistung

Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG und Stadtwerke Walldürn GmbH

Stromabnahme

Praxisanlage, vertikales System

Koordinaten: 49°36'44.7"N 9°21'09.6"E

Alle Informationen rund um den Standort

Vertikale Agri-PV

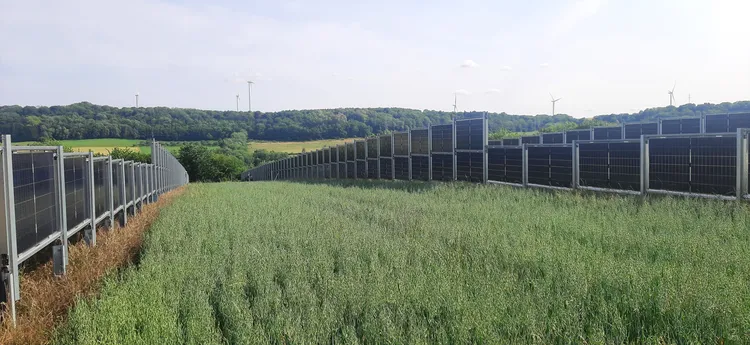

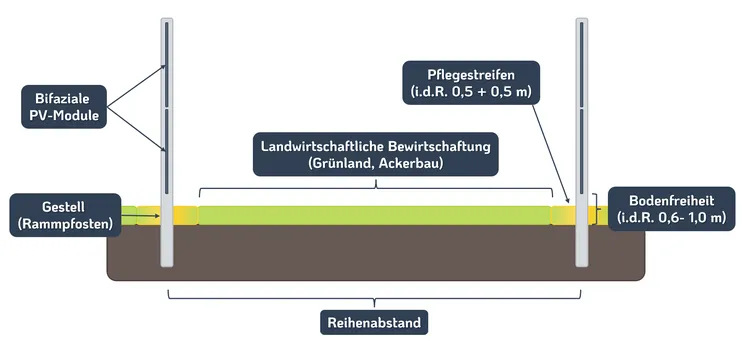

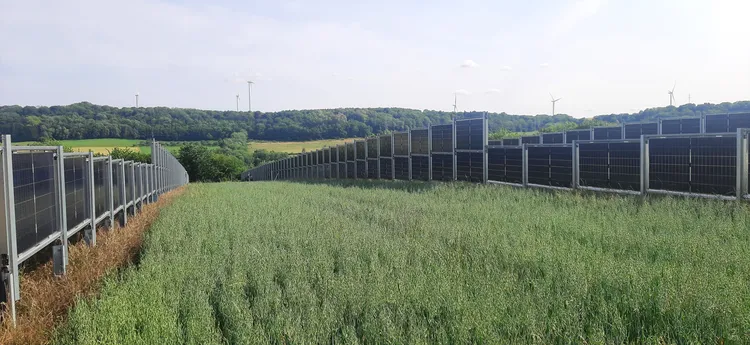

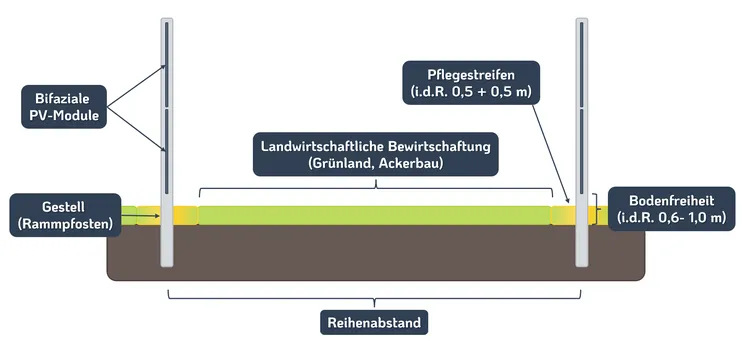

Die Agri-Photovoltaik umfasst eine Vielzahl von Systemausführungen, die auf die Anforderungen der jeweiligen Kulturen abgestimmt sind. Ziel dieser Technologie ist es, die Pflanzen vor negativen Witterungseinflüssen zu schützen, um stabile Erträge und damit Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig eine optimale Stromproduktion zu ermöglichen. Eine besonders vielversprechende Variante, die ihr Potenzial auf Grünland und im Ackerbau bereits an verschiedenen Standorten in Deutschland unter Beweis stellt, ist die vertikale Agri-PV. Bei diesem System werden von Norden nach Süden verlaufende bifaziale PV-Module senkrecht in parallelen Reihen montiert, sodass die Flächen zwischen den Modulreihen weiterhin nahezu uneingeschränkt landwirtschaftlich genutzt werden können. Die Ausrichtung der PV-Module ermöglicht es, morgens auf der Ostseite und nachmittags auf der Westseite Strom zu produzieren, wodurch die Stromproduktion zeitlich besser an den Bedarf angepasst werden kann. Zur Mittagszeit, wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht, werden die Kulturen zwischen den Modulreihen nahezu vollständig von Sonnenlicht durchflutet, da die vertikale Konstruktion dann nur sehr geringe Schatten wirft.

Vertikale Agri-PV-Anlagen ermöglichen, dass über 90 Prozent der Fläche zwischen den Modulreihen weiterhin landwirtschaftlich bewirtschaftet werden kann. Die Reihenabstände sind so gewählt, dass landwirtschaftliche Maschinen wie Traktoren und Mähdrescher problemlos eingesetzt werden können. In der Regel betragen diese Abstände mindestens 8 bis 14 Meter, können aber je nach vorhandener Landtechnik und betrieblichen Erfordernissen individuell angepasst werden.

Für die Planung der Reihenabstände ist es jedoch unerlässlich, nicht nur die Maschinenbreiten zu berücksichtigen, sondern auch den Schattenwurf der PV-Module im Jahresverlauf am jeweiligen Standort genau zu berechnen. Denn bei zu geringen Abständen kann es insbesondere bei tief stehender Sonne zu einer gegenseitigen Verschattung der Modulreihen kommen, was den Stromertrag reduziert. Gleichzeitig wirkt sich ein größerer Reihenabstand zwar positiv auf die landwirtschaftliche Nutzbarkeit aus, reduziert aber die installierbare PV-Leistung pro Fläche. Die optimalen Abstände müssen daher standortspezifisch so gewählt werden, dass eine effiziente Doppelnutzung gewährleistet bleibt und sowohl die Anforderungen der Landwirtschaft als auch der Stromerzeugung bestmöglich erfüllt werden.

Ein weiterer Vorteil der vertikalen Bauweise ist, dass das Regenwasser, im Gegensatz zu hochaufgeständerten oder nach Süden ausgerichteten Agri-PV-Anlagen, nicht punktuell an einer Kante (sog. Abtropfkante) auftritt, sondern gleichmäßig auf die Fläche zwischen den PV-Modulen fällt. Dadurch wird die Entstehung von erosionsgefährdeten Streifen reduziert, die Bodenfeuchte gleichmäßiger erhalten und das Pflanzenwachstum zwischen den Modulreihen begünstigt.

Allerdings eignen sich nicht alle Kulturen gleichermaßen für den Anbau in vertikalen Systemen. Gerste hat sich als besonders geeignet erwiesen, da sie mit Teilbeschattung gut zurechtkommt. Auch der Anbau von Weizen kann von dem System profitieren, insbesondere unter Stressbedingungen wie Hitze und damit verbundener Trockenheit. Die Systeme können darüber hinaus auch in Kombination mit Grünland und Weiden eingesetzt werden. Zu den weniger geeigneten Kulturen zählen insbesondere sehr hohe Kulturen wie Mais, Hopfen oder Obstbäume sowie Kulturen mit sehr hohem Lichtbedarf.

Solartradition in Neusaß

Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis liegt am Übergang zweier charakteristischer Landschaftsräume: Im Westen und Norden prägen die bewaldeten Höhenzüge des Buntsandstein-Odenwaldes das Bild, im Süden und Osten schließt sich die offene, von der Landwirtschaft auf Muschelkalkböden geprägte Bauland. Das Umland ist durch den Wechsel von dichten Wäldern und ausgedehnten, sattgrünen Feldern geprägt. Südlich der der Stadt Walldürn liegt der Stadtteil Glashofen-Neusaß. Der Stadtteil zählt zu den erfahrensten Standorten für PV im Neckar-Odenwald-Kreis. Vor über fünfzehn Jahren ging der »Energiepark Neusaß I« mit einer Leistung von 3,23 MWp auf knapp sieben Hektar Fläche ans Netz und war bei seiner planmäßigen Inbetriebnahme am 11. Dezember 2009 das Vorzeigeprojekt der Region und des Landes Baden-Württemberg. Er entstand in Kooperation zwischen den Stadtwerken Buchen GmbH & Co KG und der Hennig & Schneider GbR aus Glashofen. Der Solarpark Neusaß war damals die erste und größte auf ehemaligem Ackerland errichtete solare Freilandanlage, die vom Land Baden-Württemberg genehmigt wurde.

Vertikales Potenzial

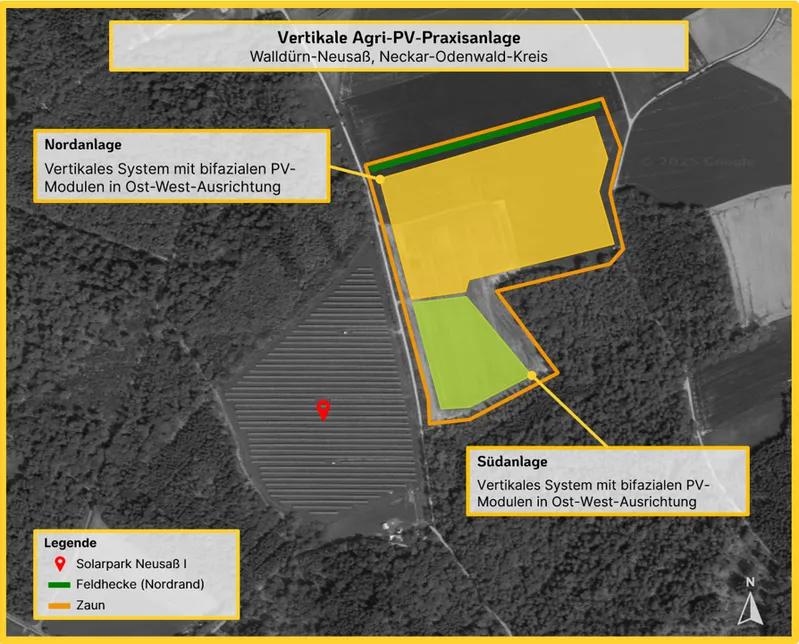

Mit dem »Energiepark Neusaß II« wird die Erfolgsgeschichte der erneuerbaren Energien in Neusaß fortgesetzt. Direkt neben dem bestehenden Solarpark entstand eine rund 8,8 Hektar große vertikale Agri-PV-Anlage mit einer installierten Leistung von 2974 MWp. Der Baustart erfolgte im August 2024, nachdem der Gemeinderat bereits 2022 den Bebauungsplan einstimmig beschlossen hatte. Im Juni 2025 wurde die Anlage ans Stromnetz angeschlossen. Getragen wurde das Projekt von einem lokalen Verbund: Die Landwirtschaftsbetriebe Berres und Hennig gründeten 2023 zusammen mit den Stadtwerken Buchen GmbH & Co KG und den Stadtwerken Walldürn GmbH das Gemeinschaftsunternehmen »Energiepark Neusaß II GmbH«. Die beiden privaten Investoren Berres und Hennig, sowie die Stadtwerke Walldürn sind hierbei mit jeweils 20 Prozent und die Stadtwerke Buchen mit 40 Prozent beteiligt. Diese enge Partnerschaft sichert nicht nur eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung, sondern sorgt auch dafür, dass die Wertschöpfung von Lebensmitteln und erneuerbaren Strom in der Region bleibt.

Durch den Bau der Agri-PV-Anlage wurden nur geringfügig landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen (5 Prozent der Gesamtfläche). Auf den Ackerflächen, welche eine überwiegend hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit aufweisen, werden weiterhin niedrig wachsende Kulturen wie Kartoffeln, Erbsen oder Linsen angebaut, während die Grünlandbereiche als Fettwiesen genutzt werden. Da der Reihenabstand zwischen den Modulreihen 9 Meter beträgt und beidseitig unter den PV-Modulen jeweils etwa 0,5 Meter als Ruderal- bzw. extensiv gepflegte Wiesenstreifen entstehen, bleiben rund 8 Meter breite Flächen zwischen für die landwirtschaftliche Nutzung erhalten.

Insgesamt wurden 6396 senkrecht installierte bifaziale Glas-Glas-Module (à 465 Wp) verbaut. Diese erzeugen jährlich rund 3.000 MWh Strom – genug, um bis zu 950 Vier-Personen-Haushalte in der Region zu versorgen. Die Stadtwerke Buchen und Walldürn übernehmen die regionale Vermarktung des erzeugten Stroms. Grundlage dafür ist ein zehnjähriger Stromliefervertrag (Power Purchase Agreement, PPA) mit der Energiepark Neusaß II GmbH; eine EEG-Vergütung ist dabei nicht vorgesehen

Das Vorhaben wurde zudem vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) Baden-Württemberg gefördert und als Teilprojekt in die Modellregion Agri-PV BW aufgenommen.

Referenzen

Stadt Walldürn (2025). Bebauungsplan Agri-PV Neusaß II. Link

Stadt Walldürn (2025). L[i]ebenswertes Walldürn. Link

Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG (2023). Akzeptanzanalyse Agri-PV Neusaß II. Link

Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG (2023). Projekt „Agri-PV / Energiepark Neusaß II“. Link

Wissenschaftliche Fragestellungen

Im Rahmen des Projekts werden vier praxisrelevante Fragestellungen an einer großflächigen Agri-PV-Anlage mit senkrechten bifazialen PV-Modulen untersucht, die eine weitgehend ungestörte landwirtschaftliche Nutzung zwischen den Modulreihen ermöglicht.

1. Landnutzung: Wie lässt sich unter den aktuellen agrarpolitischen Rahmenbedingungen eine effiziente landwirtschaftliche Nutzung der Flächen zwischen den PV-Modulen gestalten – sowohl für Acker- als auch Grünland? Welchen Einfluss haben die betriebsspezifischen Vermarktungsstrategien auf die Umsetzung?

→ Von der Gesamtfläche der Anlage entfallen 2,1 Hektar auf Grünland und 5,3 Hektar auf Ackerland; weitere 1,4 Hektar sind für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Die Flächen zwischen den PV-Modulen werden weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Gemeinsam mit der Landsiedlung BW GmbH haben die Bewirtschafter verschiedene Bewirtschaftungsvarianten entwickelt und sowohl deren technische als auch wirtschaftliche Umsetzbarkeit geprüft. Ihre Erfahrungen mit der Doppelnutzung machen sie der Öffentlichkeit durch Führungen vor Ort und Fachvorträge zugänglich.

2. Biodiversität: Welche Auswirkungen hat die Agri-PV-Anlage auf die lokale Biodiversität? Entstehen durch die Agri-PV-Anlage negative Eingriffe, die Kompensationsmaßnahmen erfordern, oder fördert sie sogar die Artenvielfalt? Wie lassen sich Agrarumweltmaßnahmen (z. B. Blühstreifen, extensive Bewirtschaftung) in die Fruchtfolge integrieren?

→ Die Landsiedlung hat in Kooperation mit den Bewirtschaftern und der Energiepark Neusaß II GmbH ein Konzept zur Anlage und Pflege biodiversitätsfördernder Maßnahmen entwickelt. Dieses bewertet die Eignung der Kombination von PV und landwirtschaftlicher Nutzung unter technischen, arbeitswirtschaftlichen und ökonomischen Gesichtspunkten. Die Landwirte führen die landwirtschaftliche Bewirtschaftung entsprechend dem Konzept durch, erheben in Abstimmung mit der Landsiedlung die erforderlichen Daten und stellen diese für die Auswertungen zur Verfügung. Die entstehenden Mehrkosten für den landwirtschaftlichen Betrieb durch die kleinteilige Bewirtschaftung werden erfasst. Darüber hinaus hat die Flächenagentur BW GmbH ein ökologisches Fachgutachten für die Zulassung der Anlage erstellt und die Energiepark Neusaß II GmbH bei der Entwicklung ihrer Biodiversitäts-Strategie und der Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzepts beraten.

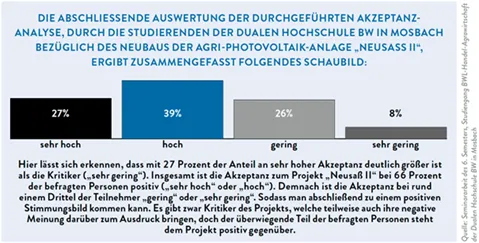

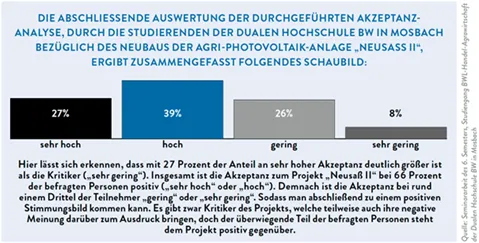

3. Akzeptanz: Inwieweit beeinflusst die regionale Verankerung der Betreiber (Stadtwerke und Landwirtschaftsfamilien) die Akzeptanz der Agri-PV-Technologie in der lokalen Bevölkerung?

→ Im Rahmen einer von Studierenden der DHBW Mosbach (Studiengang BWL – Handel – Agrarwirtschaft) durchgeführten Akzeptanzanalyse wurden ausgewählte Personengruppen (Anwohner, Touristen, Pilger, Reiter und Mitglieder des benachbarten Golfclubs Glashofen-Neusaß e.V.) zu ihrer Meinung zur Agri-PV-Anlage befragt. Ziel der Studie war es, die allgemeine Akzeptanz des Projekts in der örtlichen Bevölkerung zu ermitteln. Zusätzlich wurde dem MLR eine Handlungsempfehlung ausgesprochen, wie weitere überregionale und landesweite Projekte schneller umsetzbar sein können. Mehr Informationen finden Sie hier.

4. Netzdienlichkeit: Wie wirkt sich die Ost-West-Ausrichtung der senkrechten Agri-PV-Module (Neusaß II) zu einer bestehenden herkömmlichen Freiflächenanlage (Neusaß I) auf die Netzdienlichkeit aus? Kann durch diese Kombination ein optimaler Stromertrag im Tagesverlauf erreicht werden, der sich am Verbrauch und der Netznachfrage orientiert?

→ Das Fraunhofer ISE ist zuständig für die Untersuchung dieser Fragestellung. Zu diesem Zweck wurde ein Monitoringsystem an der Agri-PV-Anlage installiert und in Betrieb genommen. Das System überprüft die Energieerzeugung und vergleicht die Ergebnisse mit den Werten des bestehenden Energieparks Neusaß I.

für den Standort

Vertikale Agri-PV

Die Agri-Photovoltaik umfasst eine Vielzahl von Systemausführungen, die auf die Anforderungen der jeweiligen Kulturen abgestimmt sind. Ziel dieser Technologie ist es, die Pflanzen vor negativen Witterungseinflüssen zu schützen, um stabile Erträge und damit Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig eine optimale Stromproduktion zu ermöglichen. Eine besonders vielversprechende Variante, die ihr Potenzial auf Grünland und im Ackerbau bereits an verschiedenen Standorten in Deutschland unter Beweis stellt, ist die vertikale Agri-PV. Bei diesem System werden von Norden nach Süden verlaufende bifaziale PV-Module senkrecht in parallelen Reihen montiert, sodass die Flächen zwischen den Modulreihen weiterhin nahezu uneingeschränkt landwirtschaftlich genutzt werden können. Die Ausrichtung der PV-Module ermöglicht es, morgens auf der Ostseite und nachmittags auf der Westseite Strom zu produzieren, wodurch die Stromproduktion zeitlich besser an den Bedarf angepasst werden kann. Zur Mittagszeit, wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht, werden die Kulturen zwischen den Modulreihen nahezu vollständig von Sonnenlicht durchflutet, da die vertikale Konstruktion dann nur sehr geringe Schatten wirft.

Vertikale Agri-PV-Anlagen ermöglichen, dass über 90 Prozent der Fläche zwischen den Modulreihen weiterhin landwirtschaftlich bewirtschaftet werden kann. Die Reihenabstände sind so gewählt, dass landwirtschaftliche Maschinen wie Traktoren und Mähdrescher problemlos eingesetzt werden können. In der Regel betragen diese Abstände mindestens 8 bis 14 Meter, können aber je nach vorhandener Landtechnik und betrieblichen Erfordernissen individuell angepasst werden.

Für die Planung der Reihenabstände ist es jedoch unerlässlich, nicht nur die Maschinenbreiten zu berücksichtigen, sondern auch den Schattenwurf der PV-Module im Jahresverlauf am jeweiligen Standort genau zu berechnen. Denn bei zu geringen Abständen kann es insbesondere bei tief stehender Sonne zu einer gegenseitigen Verschattung der Modulreihen kommen, was den Stromertrag reduziert. Gleichzeitig wirkt sich ein größerer Reihenabstand zwar positiv auf die landwirtschaftliche Nutzbarkeit aus, reduziert aber die installierbare PV-Leistung pro Fläche. Die optimalen Abstände müssen daher standortspezifisch so gewählt werden, dass eine effiziente Doppelnutzung gewährleistet bleibt und sowohl die Anforderungen der Landwirtschaft als auch der Stromerzeugung bestmöglich erfüllt werden.

Ein weiterer Vorteil der vertikalen Bauweise ist, dass das Regenwasser, im Gegensatz zu hochaufgeständerten oder nach Süden ausgerichteten Agri-PV-Anlagen, nicht punktuell an einer Kante (sog. Abtropfkante) auftritt, sondern gleichmäßig auf die Fläche zwischen den PV-Modulen fällt. Dadurch wird die Entstehung von erosionsgefährdeten Streifen reduziert, die Bodenfeuchte gleichmäßiger erhalten und das Pflanzenwachstum zwischen den Modulreihen begünstigt.

Allerdings eignen sich nicht alle Kulturen gleichermaßen für den Anbau in vertikalen Systemen. Gerste hat sich als besonders geeignet erwiesen, da sie mit Teilbeschattung gut zurechtkommt. Auch der Anbau von Weizen kann von dem System profitieren, insbesondere unter Stressbedingungen wie Hitze und damit verbundener Trockenheit. Die Systeme können darüber hinaus auch in Kombination mit Grünland und Weiden eingesetzt werden. Zu den weniger geeigneten Kulturen zählen insbesondere sehr hohe Kulturen wie Mais, Hopfen oder Obstbäume sowie Kulturen mit sehr hohem Lichtbedarf.

Solartradition in Neusaß

Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis liegt am Übergang zweier charakteristischer Landschaftsräume: Im Westen und Norden prägen die bewaldeten Höhenzüge des Buntsandstein-Odenwaldes das Bild, im Süden und Osten schließt sich die offene, von der Landwirtschaft auf Muschelkalkböden geprägte Bauland. Das Umland ist durch den Wechsel von dichten Wäldern und ausgedehnten, sattgrünen Feldern geprägt. Südlich der der Stadt Walldürn liegt der Stadtteil Glashofen-Neusaß. Der Stadtteil zählt zu den erfahrensten Standorten für PV im Neckar-Odenwald-Kreis. Vor über fünfzehn Jahren ging der »Energiepark Neusaß I« mit einer Leistung von 3,23 MWp auf knapp sieben Hektar Fläche ans Netz und war bei seiner planmäßigen Inbetriebnahme am 11. Dezember 2009 das Vorzeigeprojekt der Region und des Landes Baden-Württemberg. Er entstand in Kooperation zwischen den Stadtwerken Buchen GmbH & Co KG und der Hennig & Schneider GbR aus Glashofen. Der Solarpark Neusaß war damals die erste und größte auf ehemaligem Ackerland errichtete solare Freilandanlage, die vom Land Baden-Württemberg genehmigt wurde.

Vertikales Potenzial

Mit dem »Energiepark Neusaß II« wird die Erfolgsgeschichte der erneuerbaren Energien in Neusaß fortgesetzt. Direkt neben dem bestehenden Solarpark entstand eine rund 8,8 Hektar große vertikale Agri-PV-Anlage mit einer installierten Leistung von 2974 MWp. Der Baustart erfolgte im August 2024, nachdem der Gemeinderat bereits 2022 den Bebauungsplan einstimmig beschlossen hatte. Im Juni 2025 wurde die Anlage ans Stromnetz angeschlossen. Getragen wurde das Projekt von einem lokalen Verbund: Die Landwirtschaftsbetriebe Berres und Hennig gründeten 2023 zusammen mit den Stadtwerken Buchen GmbH & Co KG und den Stadtwerken Walldürn GmbH das Gemeinschaftsunternehmen »Energiepark Neusaß II GmbH«. Die beiden privaten Investoren Berres und Hennig, sowie die Stadtwerke Walldürn sind hierbei mit jeweils 20 Prozent und die Stadtwerke Buchen mit 40 Prozent beteiligt. Diese enge Partnerschaft sichert nicht nur eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung, sondern sorgt auch dafür, dass die Wertschöpfung von Lebensmitteln und erneuerbaren Strom in der Region bleibt.

Durch den Bau der Agri-PV-Anlage wurden nur geringfügig landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen (5 Prozent der Gesamtfläche). Auf den Ackerflächen, welche eine überwiegend hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit aufweisen, werden weiterhin niedrig wachsende Kulturen wie Kartoffeln, Erbsen oder Linsen angebaut, während die Grünlandbereiche als Fettwiesen genutzt werden. Da der Reihenabstand zwischen den Modulreihen 9 Meter beträgt und beidseitig unter den PV-Modulen jeweils etwa 0,5 Meter als Ruderal- bzw. extensiv gepflegte Wiesenstreifen entstehen, bleiben rund 8 Meter breite Flächen zwischen für die landwirtschaftliche Nutzung erhalten.

Insgesamt wurden 6396 senkrecht installierte bifaziale Glas-Glas-Module (à 465 Wp) verbaut. Diese erzeugen jährlich rund 3.000 MWh Strom – genug, um bis zu 950 Vier-Personen-Haushalte in der Region zu versorgen. Die Stadtwerke Buchen und Walldürn übernehmen die regionale Vermarktung des erzeugten Stroms. Grundlage dafür ist ein zehnjähriger Stromliefervertrag (Power Purchase Agreement, PPA) mit der Energiepark Neusaß II GmbH; eine EEG-Vergütung ist dabei nicht vorgesehen

Das Vorhaben wurde zudem vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) Baden-Württemberg gefördert und als Teilprojekt in die Modellregion Agri-PV BW aufgenommen.

Referenzen

Stadt Walldürn (2025). Bebauungsplan Agri-PV Neusaß II. Link

Stadt Walldürn (2025). L[i]ebenswertes Walldürn. Link

Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG (2023). Akzeptanzanalyse Agri-PV Neusaß II. Link

Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG (2023). Projekt „Agri-PV / Energiepark Neusaß II“. Link

Wissenschaftliche Fragestellungen

Im Rahmen des Projekts werden vier praxisrelevante Fragestellungen an einer großflächigen Agri-PV-Anlage mit senkrechten bifazialen PV-Modulen untersucht, die eine weitgehend ungestörte landwirtschaftliche Nutzung zwischen den Modulreihen ermöglicht.

1. Landnutzung: Wie lässt sich unter den aktuellen agrarpolitischen Rahmenbedingungen eine effiziente landwirtschaftliche Nutzung der Flächen zwischen den PV-Modulen gestalten – sowohl für Acker- als auch Grünland? Welchen Einfluss haben die betriebsspezifischen Vermarktungsstrategien auf die Umsetzung?

→ Von der Gesamtfläche der Anlage entfallen 2,1 Hektar auf Grünland und 5,3 Hektar auf Ackerland; weitere 1,4 Hektar sind für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Die Flächen zwischen den PV-Modulen werden weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Gemeinsam mit der Landsiedlung BW GmbH haben die Bewirtschafter verschiedene Bewirtschaftungsvarianten entwickelt und sowohl deren technische als auch wirtschaftliche Umsetzbarkeit geprüft. Ihre Erfahrungen mit der Doppelnutzung machen sie der Öffentlichkeit durch Führungen vor Ort und Fachvorträge zugänglich.

2. Biodiversität: Welche Auswirkungen hat die Agri-PV-Anlage auf die lokale Biodiversität? Entstehen durch die Agri-PV-Anlage negative Eingriffe, die Kompensationsmaßnahmen erfordern, oder fördert sie sogar die Artenvielfalt? Wie lassen sich Agrarumweltmaßnahmen (z. B. Blühstreifen, extensive Bewirtschaftung) in die Fruchtfolge integrieren?

→ Die Landsiedlung hat in Kooperation mit den Bewirtschaftern und der Energiepark Neusaß II GmbH ein Konzept zur Anlage und Pflege biodiversitätsfördernder Maßnahmen entwickelt. Dieses bewertet die Eignung der Kombination von PV und landwirtschaftlicher Nutzung unter technischen, arbeitswirtschaftlichen und ökonomischen Gesichtspunkten. Die Landwirte führen die landwirtschaftliche Bewirtschaftung entsprechend dem Konzept durch, erheben in Abstimmung mit der Landsiedlung die erforderlichen Daten und stellen diese für die Auswertungen zur Verfügung. Die entstehenden Mehrkosten für den landwirtschaftlichen Betrieb durch die kleinteilige Bewirtschaftung werden erfasst. Darüber hinaus hat die Flächenagentur BW GmbH ein ökologisches Fachgutachten für die Zulassung der Anlage erstellt und die Energiepark Neusaß II GmbH bei der Entwicklung ihrer Biodiversitäts-Strategie und der Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzepts beraten.

3. Akzeptanz: Inwieweit beeinflusst die regionale Verankerung der Betreiber (Stadtwerke und Landwirtschaftsfamilien) die Akzeptanz der Agri-PV-Technologie in der lokalen Bevölkerung?

→ Im Rahmen einer von Studierenden der DHBW Mosbach (Studiengang BWL – Handel – Agrarwirtschaft) durchgeführten Akzeptanzanalyse wurden ausgewählte Personengruppen (Anwohner, Touristen, Pilger, Reiter und Mitglieder des benachbarten Golfclubs Glashofen-Neusaß e.V.) zu ihrer Meinung zur Agri-PV-Anlage befragt. Ziel der Studie war es, die allgemeine Akzeptanz des Projekts in der örtlichen Bevölkerung zu ermitteln. Zusätzlich wurde dem MLR eine Handlungsempfehlung ausgesprochen, wie weitere überregionale und landesweite Projekte schneller umsetzbar sein können. Mehr Informationen finden Sie hier.

4. Netzdienlichkeit: Wie wirkt sich die Ost-West-Ausrichtung der senkrechten Agri-PV-Module (Neusaß II) zu einer bestehenden herkömmlichen Freiflächenanlage (Neusaß I) auf die Netzdienlichkeit aus? Kann durch diese Kombination ein optimaler Stromertrag im Tagesverlauf erreicht werden, der sich am Verbrauch und der Netznachfrage orientiert?

→ Das Fraunhofer ISE ist zuständig für die Untersuchung dieser Fragestellung. Zu diesem Zweck wurde ein Monitoringsystem an der Agri-PV-Anlage installiert und in Betrieb genommen. Das System überprüft die Energieerzeugung und vergleicht die Ergebnisse mit den Werten des bestehenden Energieparks Neusaß I.

-

Copyright: © Next2Sun

-

Copyright: © Next2Sun

-

Copyright: © Next2Sun

Anlagenbau

Graphische Übersicht der Anlage

Copyright: © Fraunhofer ISE