Ein Baustein der Energiewende

Agri-Photovoltaik (Agri-PV) könnte in Zukunft die Flächenkonkurrenz durch eine doppelte Nutzung der Flächen entschärfen: Wo landwirtschaftliche Produkte erzeugt werden, können PV-Module gleichzeitig Strom produzieren. Um diese Technologie umfassend zu erforschen und den Markthochlauf zu begleiten, bedarf es einer Vielzahl von Fachexpertisen. Das System Agri-PV ist per Definition komplex und interdisziplinär, so spielen bei der Auslegung von Agri-PV-Anlagen nicht nur technische, sondern auch hydrologische und agronomische Aspekte eine Rolle.

Die »Modellregion Agri-PV BW« stellt sich vor

Auf einen Blick

Die erste Umsetzungsphase der »Modellregion Agri-PV Baden-Württemberg« verfolgt das Ziel den Ausbau der Agri-PV-Technologie in Baden-Württemberg voranzutreiben.

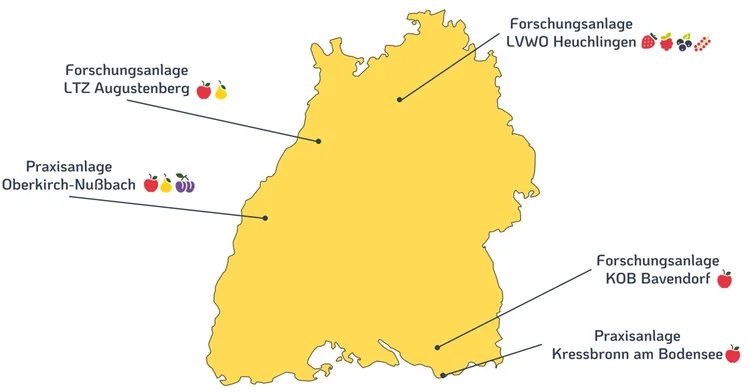

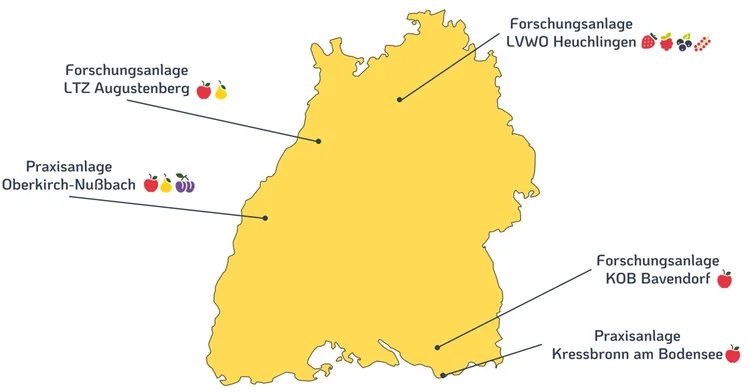

In Zusammenarbeit mit 13 Projektpartnern unter der Leitung des Fraunhofer ISE lag der Forschungsschwerpunkt in der ersten Umsetzungsphase vor allem auf Kern- und Beerenobst. An insgesamt fünf Standorten in Baden-Württemberg wurden Agri-PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von bis zu 1.700 kWp errichtet.

2022 wurden die Anlagen in Kressbronn und Bavendorf, 2023 die Anlagen in Oberkirch-Nußbach und Heuchlingen erfolgreich installiert. Im Jahr 2024 erfolgte schließlich die Installation der Anlage auf dem Augustenberg. Um die Projekte zu vernetzen und Synergien zu nutzen, wurde ein Rahmenprogramm ins Leben gerufen, das gemeinsam von der Hochschule Kehl und dem Fraunhofer ISE geleitet wurde.

Im Rahmen des Projektes wurden verschiedene Aspekte hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit an diversen Standorten erörtert. Zu den erörterten Aspekten zählten unter anderem die kulturspezifischen Aspekte des PV-Systems, die Kultur- und Sortenwahl sowie eine differenziertere Konzeption des rechtlichen Rahmens. Zudem wurde eine differenziertere Konzeption des rechtlichen Rahmens entwickelt. Die landwirtschaftlichen Untersuchungen werden vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ Augustenberg), dem Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB Bavendorf) und der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO Weinsberg) durchgeführt. Das Projekt wurde von dem Landesministerien für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft sowie Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg gefördert.

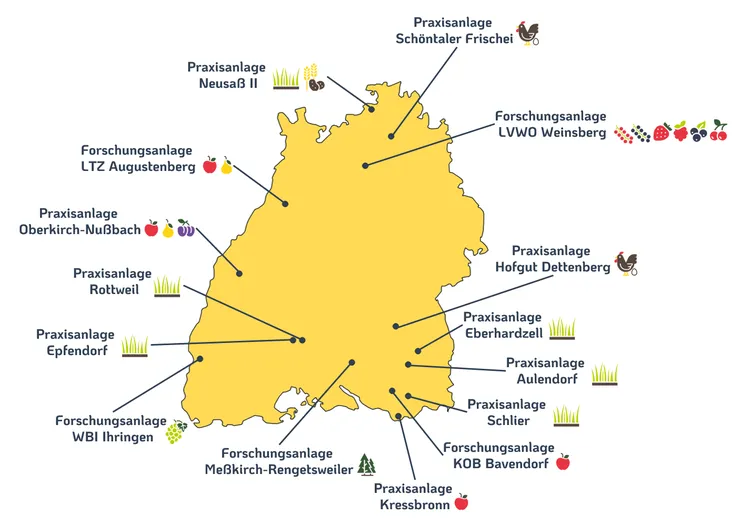

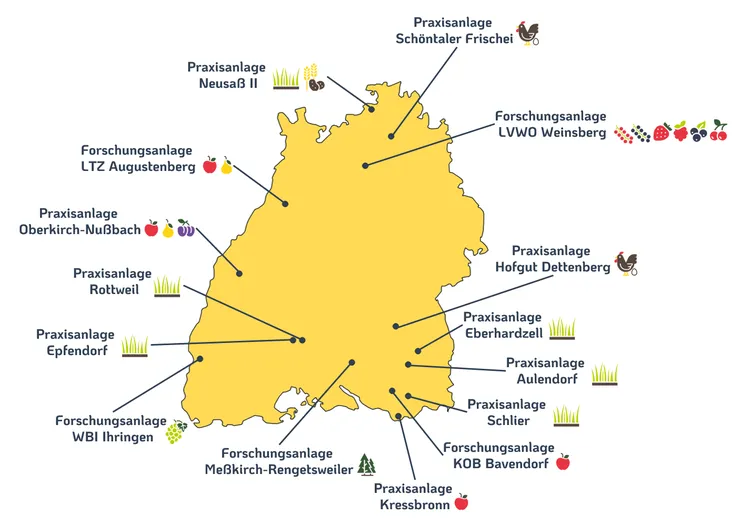

Die zweite Umsetzungsphase begann im Januar 2025. Während die Forschungsarbeiten am KOB Bavendorf (Apfel), LTZ Augustenberg (Apfel, Birne und Zwetschge) und LVWO Weinsberg (Beerenobst und Süßkirsche) fortgeführt werden und die Potenziale von Agri-PV in Kombination mit Sonderkulturen untersucht werden, soll der Fokus auf weitere Bereiche der Landwirtschaft ausgeweitet werden. Sechs weitere Pilotprojekte in Baden-Württemberg (Walldürn-Neusaß, Ihinger Hof, Blankenhornsberg, Schöntal und Uttenweiler, Meßkirch, fünf Dauergrünland-Standorte) wurden in das Projekt integriert und werden ebenfalls wissenschaftlich begleitet. Darüber hinaus soll verstärkt an der Entwicklung eines pflanzen- bzw. stromorientierten Nachführalgorithmus gearbeitet werden.

Projektziele

Übergeordnetes Ziel des Projekts ist die Beantwortung offener Fragen zur doppelten Nutzung von Flächen für Landwirtschaft und Solarstromerzeugung. Durch die Entwicklung und Untersuchung von Pilotanlagen an fünf Standorten mit verschiedenen Obst- und Beerenkulturen (erste Umsetzungsphase) sowie die Untersuchung von Anlagen in Kombination mit Dauergrünland, Ackerbau, Nadelgehölzen, Legehennenhaltung und Weinbau (zweite Umsetzungsphase) sollen die Machbarkeit verschiedener vielversprechender Anwendungsbereiche und Technologien untersucht und Auslegungsvarianten erforscht werden. Es sollen Systeme identifiziert werden, die für mehrere Kulturen bzw. Sorten anwendbar sind.

Weitere Ziele

- Bildung von Synergien zwischen den einzelnen Standorten

- Untersuchung vielversprechender Anwendungsbereiche und Technologien (Tracking-Algorithmus) sowie Auslegungsvarianten

- Untersuchung der Effekte variierender Beschattungsregime auf das Wachstum und die Ökophysiologie der Kulturpflanzen

- Forschung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteleinsätze auf die PV-Module und die Unterkonstruktionen

- Erstellung von Handbüchern für die landwirtschaftliche Praxis und für die Genehmigungsbehörden

Ursprungsidee

Die baden-württembergische Landesregierung hat sich als Ziel gesetzt, die Agri-PV als flächeneffiziente Landnutzungsform fest zu etablieren und das Potenzial vor allem im Bereich der Sonderkulturen gezielt zu fördern (Koalitionsvertrag »Jetzt für Morgen«). Um dies zu erreichen, möchte die Landesregierung den Bau weiterer Pilotanlagen unterstützen.

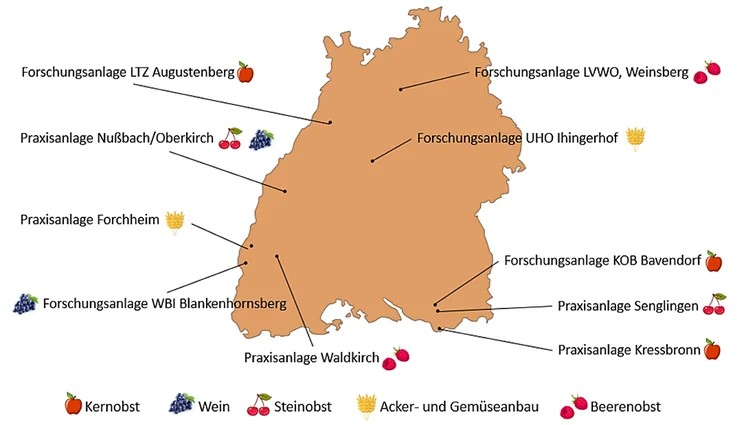

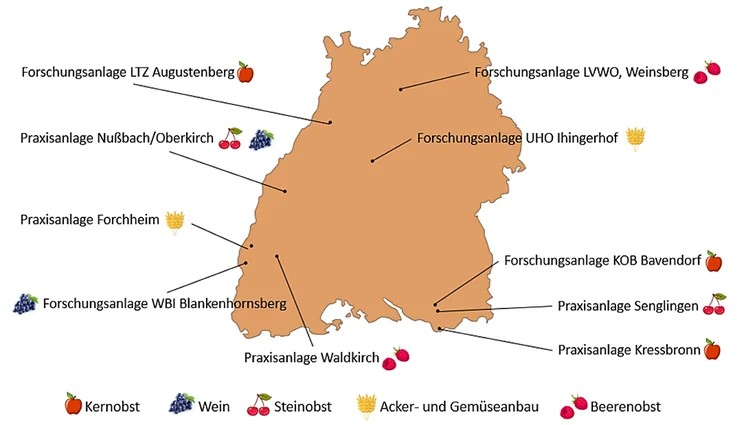

Um Möglichkeiten der Förderung von Pilotanlagen zu evaluieren, hat das Land Ende 2020 das Fraunhofer ISE beauftragt, zusammen mit den fünf landwirtschaftlichen Forschungseinrichtungen – dem Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee Bavendorf (KOB), dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ Augustenberg Bavendorf), dem Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg (WBI), der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg (LVWO Weinsberg) und der Universität Hohenheim (UHOH) – eine Machbarkeitsstudie zur Ermittlung möglicher Forschung- und Demonstrationsfelder für Agri-PV in Baden-Württemberg durchzuführen.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden Ende Juli 2021 vorgelegt, und beziehen sich auf elf Standorte, die hinsichtlich raumplanerischer, landwirtschaftlicher und technischer Aspekte geprüft und der Finanzierungsmöglichkeiten evaluiert worden sind. Dabei wurden die für eine Markteinführung der Agri-PV relevantesten und vielversprechendsten landwirtschaftlichen Anwendungen sowie geeignete PV-Technologien identifiziert und konkretisiert.

In der ersten Umsetzungsphase des Projekts »Modellregion Agri-PV BW« wurden bis 2024 fünf dieser Anlagen geplant, gebaut und beforscht.

Motivation dahinter

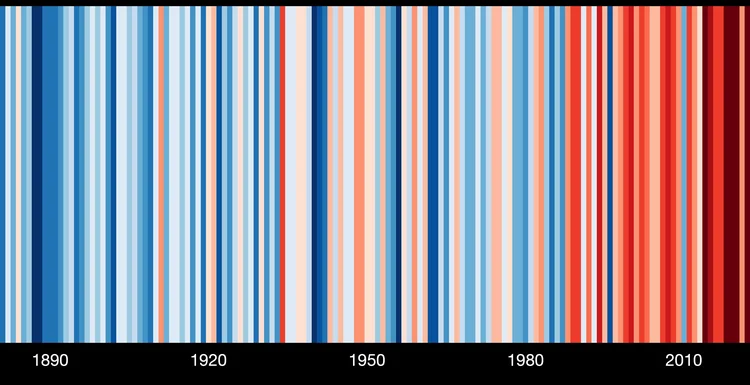

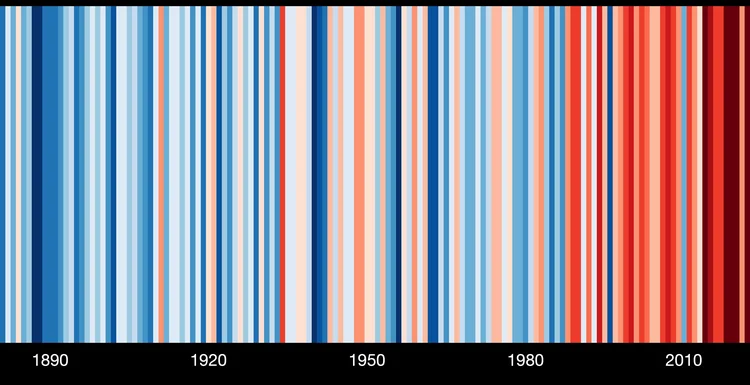

Der rasant fortschreitende Klimawandel ist die vielleicht größte Herausforderung, vor der die Menschheit je stand. Früher noch als abstrakte Zukunftsvision abgetan, stehen uns die katastrophalen Auswirkungen der globalen Erderwärmung heute schmerzlich vor Augen. Das Land Baden-Württemberg hat diese existenzielle Gefahr erkannt und betreibt eine Reihe ambitionierter Maßnahmen, um die auf Bundesebene beschlossene Energiewende voranzutreiben. Doch insbesondere für ein flächenmäßig relativ kleines Land, wie Deutschland, birgt dieses wichtige Vorhaben auch Herausforderungen. Erneuerbare Energiegewinnung durch Solarmodule nimmt viel Raum ein und so konkurriert die Energieindustrie schon heute mit der Landwirtschaft um verfügbare Flächen.

Auf einen Blick

Die erste Umsetzungsphase der »Modellregion Agri-PV Baden-Württemberg« verfolgt das Ziel den Ausbau der Agri-PV-Technologie in Baden-Württemberg voranzutreiben.

In Zusammenarbeit mit 13 Projektpartnern unter der Leitung des Fraunhofer ISE lag der Forschungsschwerpunkt in der ersten Umsetzungsphase vor allem auf Kern- und Beerenobst. An insgesamt fünf Standorten in Baden-Württemberg wurden Agri-PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von bis zu 1.700 kWp errichtet.

2022 wurden die Anlagen in Kressbronn und Bavendorf, 2023 die Anlagen in Oberkirch-Nußbach und Heuchlingen erfolgreich installiert. Im Jahr 2024 erfolgte schließlich die Installation der Anlage auf dem Augustenberg. Um die Projekte zu vernetzen und Synergien zu nutzen, wurde ein Rahmenprogramm ins Leben gerufen, das gemeinsam von der Hochschule Kehl und dem Fraunhofer ISE geleitet wurde.

Im Rahmen des Projektes wurden verschiedene Aspekte hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit an diversen Standorten erörtert. Zu den erörterten Aspekten zählten unter anderem die kulturspezifischen Aspekte des PV-Systems, die Kultur- und Sortenwahl sowie eine differenziertere Konzeption des rechtlichen Rahmens. Zudem wurde eine differenziertere Konzeption des rechtlichen Rahmens entwickelt. Die landwirtschaftlichen Untersuchungen werden vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ Augustenberg), dem Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB Bavendorf) und der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO Weinsberg) durchgeführt. Das Projekt wurde von dem Landesministerien für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft sowie Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg gefördert.

Die zweite Umsetzungsphase begann im Januar 2025. Während die Forschungsarbeiten am KOB Bavendorf (Apfel), LTZ Augustenberg (Apfel, Birne und Zwetschge) und LVWO Weinsberg (Beerenobst und Süßkirsche) fortgeführt werden und die Potenziale von Agri-PV in Kombination mit Sonderkulturen untersucht werden, soll der Fokus auf weitere Bereiche der Landwirtschaft ausgeweitet werden. Sechs weitere Pilotprojekte in Baden-Württemberg (Walldürn-Neusaß, Ihinger Hof, Blankenhornsberg, Schöntal und Uttenweiler, Meßkirch, fünf Dauergrünland-Standorte) wurden in das Projekt integriert und werden ebenfalls wissenschaftlich begleitet. Darüber hinaus soll verstärkt an der Entwicklung eines pflanzen- bzw. stromorientierten Nachführalgorithmus gearbeitet werden.

Projektziele

Übergeordnetes Ziel des Projekts ist die Beantwortung offener Fragen zur doppelten Nutzung von Flächen für Landwirtschaft und Solarstromerzeugung. Durch die Entwicklung und Untersuchung von Pilotanlagen an fünf Standorten mit verschiedenen Obst- und Beerenkulturen (erste Umsetzungsphase) sowie die Untersuchung von Anlagen in Kombination mit Dauergrünland, Ackerbau, Nadelgehölzen, Legehennenhaltung und Weinbau (zweite Umsetzungsphase) sollen die Machbarkeit verschiedener vielversprechender Anwendungsbereiche und Technologien untersucht und Auslegungsvarianten erforscht werden. Es sollen Systeme identifiziert werden, die für mehrere Kulturen bzw. Sorten anwendbar sind.

Weitere Ziele

- Bildung von Synergien zwischen den einzelnen Standorten

- Untersuchung vielversprechender Anwendungsbereiche und Technologien (Tracking-Algorithmus) sowie Auslegungsvarianten

- Untersuchung der Effekte variierender Beschattungsregime auf das Wachstum und die Ökophysiologie der Kulturpflanzen

- Forschung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteleinsätze auf die PV-Module und die Unterkonstruktionen

- Erstellung von Handbüchern für die landwirtschaftliche Praxis und für die Genehmigungsbehörden

Ursprungsidee

Die baden-württembergische Landesregierung hat sich als Ziel gesetzt, die Agri-PV als flächeneffiziente Landnutzungsform fest zu etablieren und das Potenzial vor allem im Bereich der Sonderkulturen gezielt zu fördern (Koalitionsvertrag »Jetzt für Morgen«). Um dies zu erreichen, möchte die Landesregierung den Bau weiterer Pilotanlagen unterstützen.

Um Möglichkeiten der Förderung von Pilotanlagen zu evaluieren, hat das Land Ende 2020 das Fraunhofer ISE beauftragt, zusammen mit den fünf landwirtschaftlichen Forschungseinrichtungen – dem Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee Bavendorf (KOB), dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ Augustenberg Bavendorf), dem Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg (WBI), der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg (LVWO Weinsberg) und der Universität Hohenheim (UHOH) – eine Machbarkeitsstudie zur Ermittlung möglicher Forschung- und Demonstrationsfelder für Agri-PV in Baden-Württemberg durchzuführen.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden Ende Juli 2021 vorgelegt, und beziehen sich auf elf Standorte, die hinsichtlich raumplanerischer, landwirtschaftlicher und technischer Aspekte geprüft und der Finanzierungsmöglichkeiten evaluiert worden sind. Dabei wurden die für eine Markteinführung der Agri-PV relevantesten und vielversprechendsten landwirtschaftlichen Anwendungen sowie geeignete PV-Technologien identifiziert und konkretisiert.

In der ersten Umsetzungsphase des Projekts »Modellregion Agri-PV BW« wurden bis 2024 fünf dieser Anlagen geplant, gebaut und beforscht.

Motivation dahinter

Der rasant fortschreitende Klimawandel ist die vielleicht größte Herausforderung, vor der die Menschheit je stand. Früher noch als abstrakte Zukunftsvision abgetan, stehen uns die katastrophalen Auswirkungen der globalen Erderwärmung heute schmerzlich vor Augen. Das Land Baden-Württemberg hat diese existenzielle Gefahr erkannt und betreibt eine Reihe ambitionierter Maßnahmen, um die auf Bundesebene beschlossene Energiewende voranzutreiben. Doch insbesondere für ein flächenmäßig relativ kleines Land, wie Deutschland, birgt dieses wichtige Vorhaben auch Herausforderungen. Erneuerbare Energiegewinnung durch Solarmodule nimmt viel Raum ein und so konkurriert die Energieindustrie schon heute mit der Landwirtschaft um verfügbare Flächen.

Unser Lösungsansatz

Wenn es zu wenig Platz gibt, bleibt nur eine Möglichkeit: Wir müssen die Flächen, die uns zur Verfügung stehen, effizienter nutzen. Agri-PV-Anlagen werden so auf einer Nutzfläche errichtet, dass der landwirtschaftliche Betrieb weiterhin möglich bleibt. Das kann etwa durch die Aufständerung der PV-Module auf mehreren Metern Höhe geschehen. Erntemaschinen können dann weiter genutzt werden, indem sie einfach unter den Systemen hindurchfahren. Auf diese Weise schließen Energie- und Lebensmittelerzeugung einander nicht mehr aus, sondern gehen im Gegenteil Hand in Hand.

Unsere Erkenntnisse bis jetzt

Potenziale im Anbau von Sonderkulturen

Als Sonderkulturen werden in der Landwirtschaft Kulturen bezeichnet, die als besonders arbeits- und kapitalintensiv gelten. Dazu zählen neben Obst, Gemüse und Reben der Anbau von Blumen- und Zierpflanzen, Baumschulgewächsen sowie Hopfen, Tabak und Champignons. Mit diesen Produkten werden relativ hohe Produktionswerte auf im Vergleich zum Ackerbau relativ kleinen Flächen, erzielt (Thalheimer, 2018).

Eine Agri-PV-Anlage ist eine Schutzkonstruktion, wie sie in ähnlicher Form bereits seit Jahrzehnten als Hagelschutznetzen und Folienüberdachung im Erwerbsgartenbau Standard sind, um Kulturen vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen. Die Installation von PV-Modulen führt neben der Energiegewinnung zu einer Verbesserung der Kulturbedingungen in Bezug auf folgende Parameter:

- Hagelschutz

- Sonnenschutz

- Verdunstungsschutz

- Frostschutz

- Regenschutz

- Dauerhafter und langlebiger Schutz

Weitere Informationen finden Sie unter: Stellungnahme zur Schutzfunktion der Agri-PV

Referenzen

Thalheimer, F. (2018). Baden-Württemberg: Land der Sonderkulturen. Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg

GAPDZ 2025

GAP-Direktzahlungen-Verordnung (GAPDZV) - Januar 2025

Gemäß § 12 Abs. 5 GAPDZV vom 01.01.2025 wird die Beschränkung der Förderfähigkeit von maximal 85 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche, auf der eine Agri-PV-Anlage errichtet ist, aufgehoben, solange:

- Eine Bearbeitung der Fläche unter Einsatz üblicher landwirtschaftlicher Methoden, Maschinen und Geräte nicht ausgeschlossen ist.

- Die Agri-PV-Anlage die landwirtschaftlich nutzbare Fläche um höchstens 15 Prozent verringert (Zugrundelegung der DIN SPEC 91434:2021-05).

Fazit: Ab 2025 sind für Flächen mit Agri-PV-Anlagen höhere GAP-Direktzahlungen möglich als bisher, sofern die oben genannten Bedingungen erfüllt sind. Bisher konnten Landwirte in Deutschland nur für bis zu 85 Prozent ihrer Fläche eine Förderung erhalten.

Referenzen

buzer.de (2025). Änderung § 12 GAPDZV vom 01.01.2025. Link

EEG 2023 (vor Solarpaket I)

Das reformierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz, das die Einspeisevergütung für Strom aus erneuerbaren Energien festlegt, sind erstmals besondere Solaranlagen als Kategorie aufgenommen worden. Zu besonderen Solaranlagen zählen auch Agri-PV-Anlagen (§ 37 Abs. 1 Nr. 3 EEG). Diese sind grundsätzlich auf allen Acker-, Dauerkultur- und Grünlandflächen förderfähig (ausgenommen Moorböden und Naturschutzgebiete). Da Agri-PV-Anlagen gegenüber anderen Solaranlagen und insbesondere gegenüber Freiflächenanlagen in der Regel etwas teurer sind (bspw. wegen der höheren Aufständerung oder weniger installierten Leistung pro Fläche), erhalten Agri-PV-Anlagen eine gesonderte Förderung nach dem EEG.

Das EEG 2023 hat mit dem Solarpaket I im Mai 2024 unter der Ampel-Regierung eine Erneuerung erfahren, die rechtskräftig ist, aber unter genehmigungsrechtlichem Vorbehalt seitens der EU steht (§ 101 EEG). Dies hat zur Folge, dass für die Agri-PV derzeit de facto das EEG 2023 vor Solarpaket I anzuwenden ist

Prinzipiell unterscheidet das EEG 2023 vor Solarpaket I die Förderung von Solaranlagen in Abhängigkeit von der installierten Leistung (§ 21 Abs. 1 S.1, § 21b Abs. 1. S. 1; § 22 Abs. 3).

Anlagen

1) unter 100 kWp erhalten eine fixe Einspeisevergütung.

2) zwischen 100 kWp und 1 MWp befinden sich im Marktprämienmodell.

Diese Anlagen müssen daher nicht an einer Ausschreibung teilnehmen (§ 22 Abs. 3 S. 2). Wird die Anlage von einer Bürger:innenenergiegesellschaft betrieben, gilt dies bis zu einer installierten Leistung bis 6 MWp.

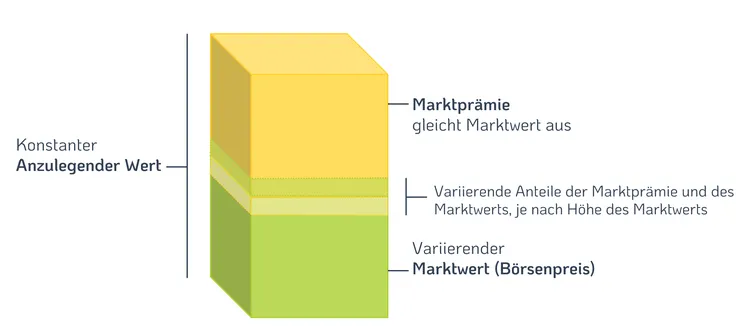

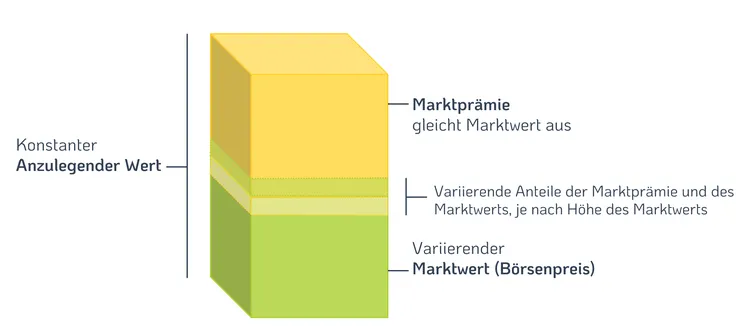

Die Idee beim Marktprämienmodell ist, dass prinzipiell eine marktwirtschaftliche Vermarktung des Stroms erfolgt. Die Anlagenbetreibenden sind also prinzipiell dafür verantwortlich, ihren Strom an eine:n Direktvermarkter:in zu vermarkten. Mit diesen handeln sie einen Preis aus, der sich in der Regel am Marktwert Solar (also am Strompreis an der Börse) orientiert:

Ausgehandelter Preis = Marktwert Solar – Vermarktungsentgelt

Während dieser Teil der marktwirtschaftlichen Vermarktung entspricht, ist die Auszahlung der Marktprämie der staatlich geförderte Teil im Marktprämienmodell. Damit wird ermöglicht, dass Anlagenbetreibende mit einer festen Vergütung – dem anzulegenden Wert – über 20 Jahre rechnen können:

Anzulegender Wert = Marktwert Solar + Marktprämie

Der anzulegende Wert beträgt aktuell 7 ct/kWh (§ 48 Abs. 1 S. 1). Förderfähig sind Agri-PV-Anlagen, wenn sie auf Acker-, Dauer- oder Grünlandflächen errichtet werden, die kein Moorboden sind und nicht als Naturschutzgebiet gelten. Außerdem muss der gleichzeitige Anbau von Nutzpflanzen weiterhin möglich sein. Der anzulegende Wert verringert sich seit dem 1. Februar 2024 alle sechs Monate für Anlagen, die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen werden (§ 49). Da seitdem bereits zwei Halbjahre vergangen sind, berechnet sich der Wert wie folgt: 7 ct/kWh × 0,99 × 0,99 = 6,86 ct/kWh.

3) Anlagen zwischen 1 MWp und 20 MWp müssen an einer Ausschreibung teilnehmen

Im Rahmen dieser Ausschreibung wird dann der anzulegende Wert über ein Gebotsverfahren ermittelt. Das oben erläuterte Marktprämienmodell findet also auch hier prinzipiell Anwendung, der anzulegende Wert wird jedoch wettbewerblich ermittelt, anstatt gesetzlich festgelegt. Förderfähig und zur Teilnahme an der Ausschreibung berechtigt sind Agri-PV-Anlagen, die die gleichen Voraussetzungen erfüllen wie Anlagen bis 1 MWp (§ 37 Abs. 1 Nr. 3 a)–c)).

Aus § 28a ergibt sich ein vorgesehenes Ausschreibungsvolumen. In den Jahren 2025 bis 2029 liegt es jeweils bei 9.900 MW pro Jahr. Dieses wird auf jeweils drei Gebotstermine pro Jahr aufgeteilt. Die Bundesnetzagentur führt die Ausschreibungen durch. Anlagenbeitreibende können sich mit einem Gebot auf die Ausschreibungen bewerben. Die günstigsten Gebote bekommen den Zuschlag, bis das Volumen ausgeschöpft ist (§ 32) regelt. Es findet also eine wettbewerbliche Ermittlung des anzulegenden Werts statt.

Agri-PV-Anlagen über 1 MWp erhalten (im Unterschied zu Freiflächenanlagen) eine vom Kalenderjahr abhängige zusätzliche Förderung (§ 38 b):

- 2023: 1,2 Cent pro Kilowattstunde

- 2024: 1 Cent pro Kilowattstunde

- 2025: 0,7 Cent pro Kilowattstunde

- 2026-2028: 0,5 Cent pro Kilowattstunde

Für Anlagenbetreibende bedeutet dies, dass sie im Jahr 2025 einen zusätzlichen Betrag von 0,7 ct/kWh auf ihren Gebotswert erhalten, sofern die Anlage insgesamt mit einer lichten Höhe von 2,1 m aufgeständert ist. Diese Erhöhung können sie bereits bei der Abgabe ihres Gebots berücksichtigen und ein entsprechend niedrigeres Gebot abgeben, als es zur wirtschaftlichen Betreibung der Anlage eigentlich erforderlich wäre. Dadurch haben Anlagenbetreibende eine realistischere Chance gegenüber der Konkurrenz von Freiflächenanlagen in der Ausschreibung konkurrenzfähig zu sein und mit ihrem Gebot einen Zuschlag zu erhalten.

4) Anlagen über 20 MWp können keine über das EEG geförderte Vergütung erhalten

EEG 2023 (mit Solarpaket I)

Auch im EEG 2023 mit Solarpaket I unterscheidet das EEG bei der Förderung prinzipiell durch die installierte Leistung. Dabei gibt es nur eine Veränderung zum EEG 2023 vor Solarpaket I: Es können auch Anlagen bis 50 MWp installierter Leistung an den Ausschreibungen teilnehmen.

Anlagen

- unter 100 kWp erhalten eine fixe Einspeisevergütung

- zwischen 100 kWp und 1 MWp befinden sich im Marktprämienmodell

Es gilt dasselbe Prinzip wie vor dem Solarpaket I. Jedoch können die Anlagen anders als vor dem Solarpaket I eine zusätzliche Förderung ggü. Freiflächenanlagen erhalten. Der anzulegende Wert erhöht sich um einen sog. „Technologie-Bonus“. Ab 2025 wird der anzulegende Wert anders berechnet: Die Grundlage ist dann der Höchstwert aus den Ausschreibungen des Vorjahres. Für eine Inbetriebnahme im Januar 2025 wären das z.B. 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Der Technologie-Bonus ergibt sich aus der Differenz zwischen diesem Höchstwert und der abgesenkten Grundförderung (hier: 9,5 ct/kWh - 6,86 ct/kWh = 2,64 ct/kWh). Addiert man die Grundförderung dazu, kommt man wieder auf einen anzulegenden Wert von 9,5 ct/kWh.

Allerdings ist noch nicht endgültig geklärt, ob bei der Berechnung des Technologie-Bonus die Grundförderung wirklich abgesenkt (degressiert) werden muss.

3. Anlagen zwischen 1 MWp und 50 MWp müssen an einer Ausschreibung teilnehmen

Anders als vor dem Solarpaket I ist die Grenze, ab der Anlagen nicht mehr an der Ausschreibung teilnehmen dürfen und daher keine geförderte Vergütung mehr erhalten können, von 20 MWp auf 50 MWp erhöht. Gleich bleibt zunächst, dass in § 37 Abs. 1 Nr. 3 a)-c) die Anforderungen an die Anlagen geregelt werden und in § 28a das Ausschreibungsvolumen bestimmt wird. Zwar bleibt grundsätzlich auch § 32 Zuschlagsverfahren bestehen, für besondere Solaranlagen wird jedoch mit § 37d Besonderes Zuschlagsverfahren für Solaranlagen des ersten Segments eine maßgebliche Änderung eingeführt.

Für alle besonderen Solaranlagen (also auch Floating-PV, Moor-PV etc.) wurde ein eigenes Ausschreibungssegment geschaffen. In diesem konkurrieren besondere Solaranlagen untereinander getrennt von Freiflächenanlagen. Die jeweiligen Ausschreibungsmengen für das Untersegment sind § 37d zu entnehmen. Eine weitere wichtige Änderung im Vergleich zum EEG 2023 vor dem Solarpaket I ist, dass der Geltungsbereich für förderfähige Agri-PV-Anlagen nun erweitert wurde. Förderfähig sind nicht nur Anlagen mit einer lichten Höhe von mind. 2,10 m, sondern auch vertikale Anlagen mit einer lichten Höhe von mindestens 0,80 m. Das bedeutet, dass auch die vor allem auf Grünland (aber auch im Ackerbau) Anwendung findenden vertikalen Anlagen mit dem Solarpaket I nun an den Ausschreibungen teilnehmen können.

Es findet also prinzipiell eine wettbewerbliche Ermittlung des anzulegenden Werts statt, dennoch führt der Gesetzgeber hier mit dem Höchstwert von 9,5 ct/kWh einen Deckel ein, um zu hohe Fördersätze bei unvorhersehbaren Marktentwicklungen auszuschließen.

4. Anlagen über 50 MWp können keine über das EEG geförderte Vergütung erhalten

Baurechtliche Privilegierung

Seit dem Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften (BGBl. 2023 I Nr. 176 verabschiedet am 15. Juni 2023) zählen Agri-PV-Anlagen zu den privilegierten Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB. Sobald die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, ist die Errichtung einer Agri-PV-Anlage im Außenbereich zulässig. Die Privilegierung befreit jedoch nicht von einer Baugenehmigung.

Gemäß dem neuen Privilegierungstatbestand von § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB ist der Bau einer Agri-PV-Anlage im Außenbereich unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

- Dem Fehlen entgegenstehender öffentlicher Belange;

- Ausreichende Erschließung;

- Nutzung solarer Strahlungsenergie durch eine besondere Solaranlage:

→ Auf Ackerflächen bei gleichzeitiger Nutzpflanzenanbau auf derselbe Fläche solange sie kein Moorboden sind und nicht rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet oder als Nationalpark festgesetzt worden sind;

→ Auf Flächen mit gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung in Form eines Anbaus von Dauerkulturen oder mehrjährigen Kulturen auf derselben Fläche solange sie kein Moorboden sind und nicht rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet oder als Nationalpark festgesetzt worden sind;

→ Auf Grünland bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung als Dauergrünland solange die Fläche nicht rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet oder Nationalpark festgesetzt worden sind oder in einem Natura 2000-Gebiet liegen und kein Lebensraumtyp sind der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt ist.

- Räumlichen-funktionaler Zusammenhang zu einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder zu einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 BauGB;

- Maximalgröße von 2,5 Hektar (25 000 Quadratmeter);

- Nur eine Anlage pro Hofstelle oder Betriebsstandort;

Sollten die Anforderungen des § 35 Abs. 1 Nr. 9 nicht alle erfüllt werden können bzw. die Anlage sich entlang einer Autobahn oder Schienenweg befinden oder einen Forschungszweck verfolgen, ist zu prüfen, ob auf die Privilegierung auf § 35 Abs. 1 Nr. 4 oder Nr. 8b BauGB gestützt werden kann oder § 35 Abs. 2 BauGB anwendbar ist. Sind die Voraussetzungen der Privilegierungstatbestände oder des Absatzes 2 nicht erfüllt, ist ein Bebauungsplan notwendig.

Weitere Informationen finden Sie unter: Baurechtlich und finanzielle Aspekte einer Agri-PV-Anlage (Stand November 2024)

Referenzen

Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften BGBl I

Gesetze im Internet. (2025). BauGB § 35 Bauen im Außenbereich Link

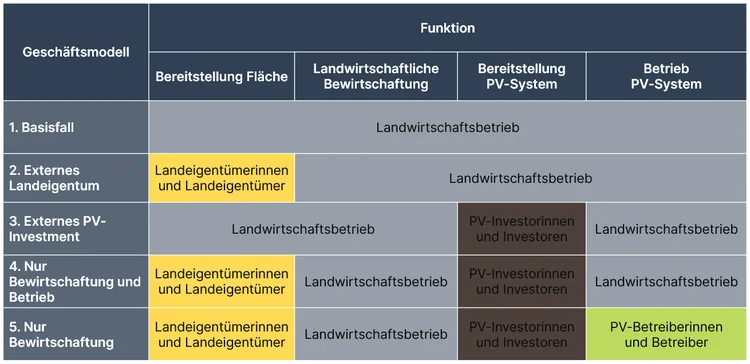

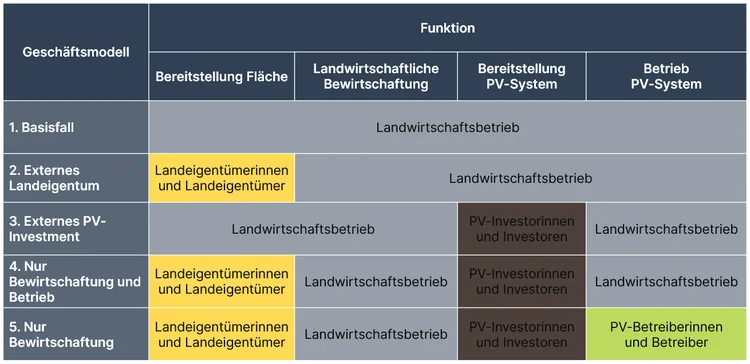

Agri-PV-Geschäftsmodelle

An der Realisierung einer Agri-PV-Anlage können je nach Geschäftsmodell mehrere Akteure beteiligt sein. Im Gegensatz zu PV-Freiflächenanlagen (PV-FFA) sind die Geschäftsmodelle bei Agri-PV oft komplexer. Dies liegt an der Einbindung der landwirtschaftlichen Ebene. Im Idealfall liegen Anlagen- und Flächeneigentum, Anlagenbetrieb und Flächenbewirtschaftung in einer Hand.

Dabei lassen sich mindestens vier Bereiche unterscheiden (Trommsdorff et al. 2022):

- Bereitstellung der Fläche (Eigentümerschaft)

- Landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Fläche

- Bereitstellung des PV-Systems (Eigentümerschaft/Investment)

- Betrieb des PV-Systems

Basisfall »Alles aus einer Hand«

Im einfachsten Geschäftsmodell können alle vier Bereiche von einem Akteur übernommen werden – typischerweise durch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Dieses Modell ist vor allem bei kleineren und hofnahen Agri-PV-Systemen zu erwarten. Denn hier sind diejenigen, die die landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften, oft auch ihre Eigentümerinnen und Eigentümer und der Investitionsaufwand könnte überschaubar sein.

Externes Landeigentum

In vielen Fällen wird sich die Fläche jedoch nicht im Eigentum des landwirtschaftlichen Betriebs befinden. Darauf weist der hohe Pachtanteil in Deutschland vor allem in den neuen Bundesländern hin. Wenn zumindest die übrigen drei Verantwortlichkeiten bei dem Landwirtschaftsbetrieb gebündelt sind, kommen diesem auch in dieser Konstellation Synergieeffekte zugute. Wie bei PV-FFA-Projekten sind daher langfristige Verträge, üblicherweise über 20 Jahre, zur Landpacht und -nutzung notwendig.

Externes PV-Investment

Bei größeren Agri-PV-Systemen dürfte auch die Eigentümerschaft des PV-Systems seltener sein und die Wahrscheinlichkeit externer Investitionen steigen. Teileigentümerschaften können hier dazu beitragen, die Anreizstruktur für eine synergetische Landdoppelnutzung zu erhalten. Je größer der Anteil von Fremdkapital, desto schwieriger wird es jedoch im laufenden Betrieb den Nutzen beider Produktionsebenen im Blick zu behalten. Für dieses Geschäftsmodell sprechen hingegen Skalierungsmöglichkeiten sowie mögliche Optimierungen durch eine höhere Arbeitsteilung.

Referenzen

Trommsdorff et at. (2022). Agri-Photovoltaik - Ein Leitfaden für Deutschland. Fraunhofer ISE

Schindele et al. (2020). Implementation of agrophotovoltaics: Techno-economic analysis of the price-performance ratio and its policy implications. Applied Energy

Fakten zur Stromproduktion

Die auf die Erde eintreffende Sonnenenergie kann mittels Photovoltaik (PV) in elektrischen Strom umgewandelt werden. Im Jahr 2022 haben PV-Anlagen 14,4 Prozent der Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg erreicht, dafür hat ein gutes Strahlungsjahr gesorgt, sowie ein erneuter Zuwachs beim Bruttozubau auf 800 Megawatt (2021: 620 MW).

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen gebäudegebundenen Photovoltaikanlagen (z.B. auf Dächern und Fassaden) und Freiflächenanlagen. Agri-PV gehört hierbei zur zweiten Kategorie.

PV-Leistung

Für die Besitzer*innen einer Agri-PV-Anlage sind die Leistung der Agri-PV-Module und die Strommenge, die sie jährlich produzieren können besonders wichtig:

- Die Nennleistung eines PV-Moduls gibt die maximale Leistung an, die ein Modul erbringen kann und wird in Watt-Peak (Wp) angegeben.

- Der Nennwirkungsgrad (η) eines PV-Moduls gibt das Verhältnis von abgegebener elektrischer Leistung zur eingestrahlten Leistung auf die PV-Modulfläche an. Dieser wird in Prozent angegeben.

Beide Größen werden unter Normbedingungen (engl. »STC«, standard test conditions) gemessen: senkrechte Sonneneinstrahlung (1000 W/m2), Modultemperatur von 25°C und das Lichtspektrum AM 1,5. Diese optimalen Bedingungen weichen im realen Betrieb oft deutlich davon ab, so dass der Nennwirkungsgrad häufig unterschritten wird und die tatsächlich erzeugte Strommenge geringer ausfällt.

Während eine hohe Sonneneinstrahlung für den Ertrag von PV-Anlagen gut ist, wirken sich lange Hitzeperioden negativ aus. Es gilt: mit steigender Umgebungs- und damit auch Modultemperatur sinkt die Leistung der PV-Module.

- Der Temperaturkoeffizient (α) eines PV-Moduls gibt in %/°C an, wie stark sich die Leistung verringert, wenn die Umgebungstemperatur um ein Grad Celsius oberhalb 25°C erhöht wird.

Am Beispiel der semitransparenten PV-Modulen, die in Kressbronn installiert wurden:

→ Laut Datenblatt beträgt der Temperaturkoeffizient bei maximaler Leistung (TC Pmpp) -0,40%/°C.

→ Erwärmt sich das 260 Watt-Modul mit einem Temperaturkoeffizient von -0,40%/°C von 25°C auf 26°C, reduziert sich die maximale Modulleistung um 1,04 Watt.

→ Bei einem Temperaturanstieg auf 60°C, sind es 36,4 Watt. Die maximale Modulleistung liegt dann nur noch bei 223,6 Watt.

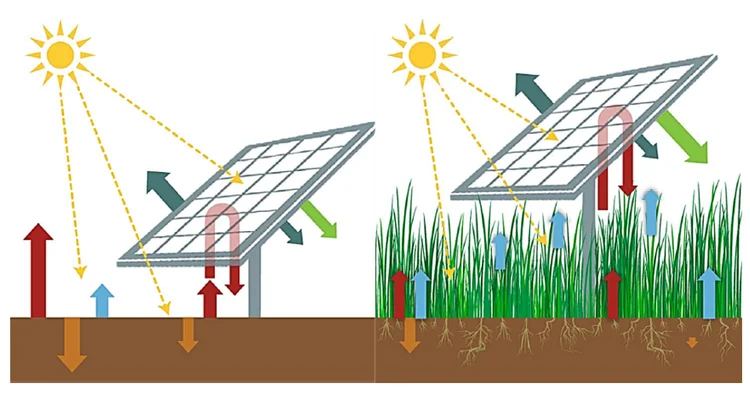

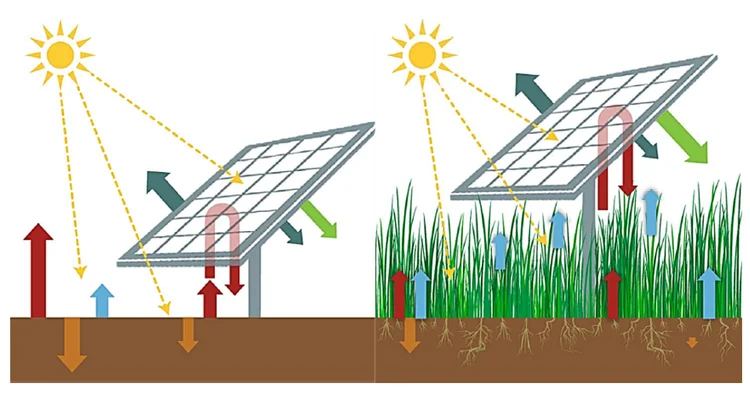

Effekt der Pflanzen auf die PV-Module

In einem Agri-PV-System können die Pflanzen durch die kühlende Wirkung der Evapotranspiration (ET) die Lufttemperatur und Modultemperatur sinken. Dadurch kann die Leistung der PV-Module erhöht werden.

→ In PV-Systemen ohne Vegetation (links) ist der latente Wärmeverbrauch (ET, hellblaue Pfeile) geringer als in natürlichen Ökosystemen. Dagegen ist die fühlbare Wärme (rote Pfeile) höher. Dies führt zu höheren lokalen Temperaturen.

→ In Agri-PV-Systemen (rechts), in denen Pflanzen unter den PV-Modulen angebaut werden, sind latenten Wärmeströme (ET, hellblaue Pfeile) wiederhergestellt und der Verlust fühlbarer Wärme (rote Pfeile) an die Atmosphäre reduziert.

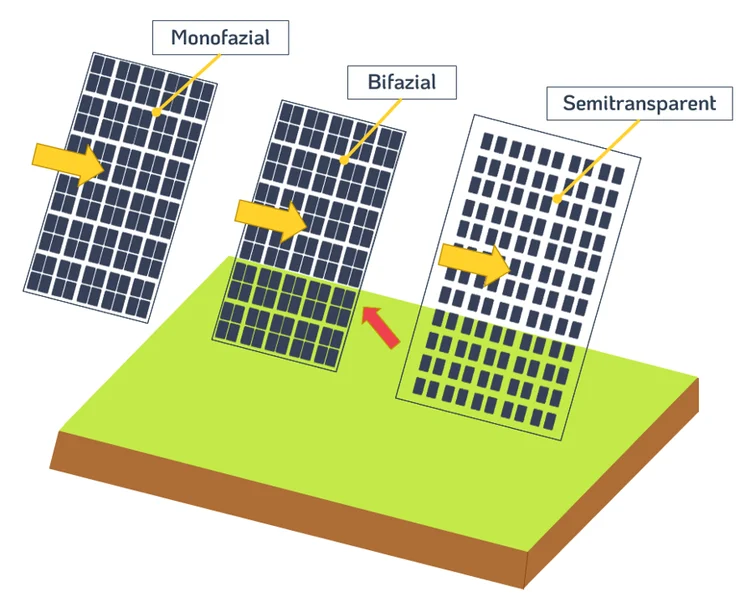

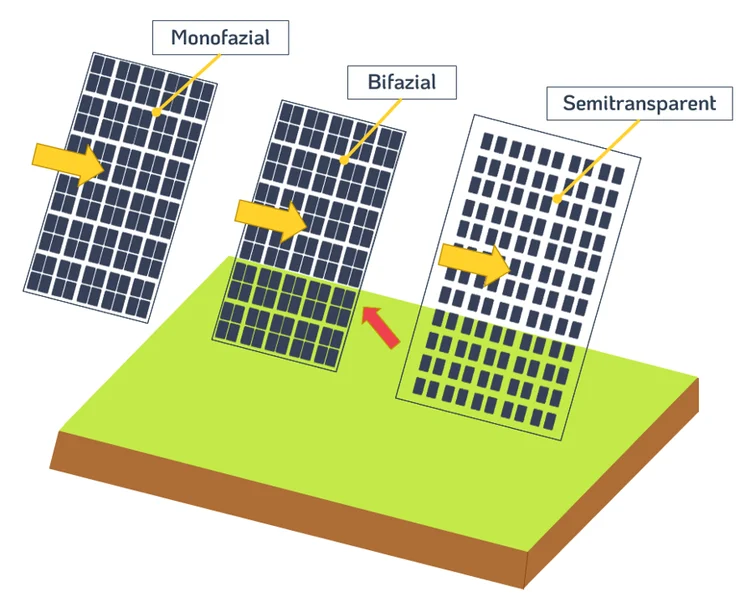

PV-Module

Im Projekt »Modellregion Agri-PV BW« sind drei verschiedene Modultypen vertreten.

- Monofazial: Dieser Modultyp hat mit ca. 95 Prozent nach wie vor den größten Marktanteil weltweit. Monofaziale PV-Module können monokristallin (effizienter, höhere Erträge) oder polykristallin (preisgünstiger) sein. → Meßkirch

- Bifazial: Solche PV-Module können zusätzlich das Licht, das auf der Rückseite eintrifft, zur Stromerzeugung nutzen. Je nach Rückseitenstrahlung kann der Stromertrag um bis zu 25 Prozent gegenüber monofaziale PV-Module gesteigert werden. → LTZ Augustenberg, Neusaß II, Meßkirch, Blankenhornsberg, LVWO (Süßkirsche), Ihinger Hof

- Semitransparent: Bei dieser Art von PV-Modulen sind die Abstände zwischen den Solarzellen unterschiedlich groß, so dass die Sonnenstrahlung weitgehend durchgelassen wird und somit die darunterliegenden Pflanzen erreicht. Dabei wird die stromproduzierende Fläche des PV-Moduls verringert. → Obsthof Bernhard, KOB, LVWO (Beerenobst), Blankenhornsberg

Referenzen

Barron-Gafford, G.A. et al. (2019). Agrivoltaics provide mutual benefits across the food–energy–water nexus in drylands. Nature Sustainability.

Mertens, K. (2022). Photovoltaik: Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis. Hanser.

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (2023). Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg 2022. UM BW.

Panasonic Solar (2020). Temperaturkoeffizient von Solarmodulen gewinnt bei der Kaufentscheidung an Bedeutung. pv magazine.

Teng, JWC. et al. (2022). Effects of Agrivoltaic Systems on the Surrounding Rooftop Microclimate. Sustainability.

Wirth, H. (2023). Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland. Fraunhofer ISE.

Bodenkundliche Aspekte

Vor der Bauphase

In der Planungsphase werden Bodenart und -typ in einem Baugrundgutachten bestimmt. Das Ergebnis dieser Untersuchung stellt die Grundlage für die statische Berechnung dar, welche die Pfostendichte und -tiefe festlegt und die Standsicherheit der Anlage gewährleistet.

Während der Bauphase

Bei der Errichtung von PV-Anlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sind Maßnahmen zu ergreifen, um die Bodenqualität zu erhalten. Baubedingte Bodenverdichtungen durch den Einsatz schwerer Maschinen bei der Errichtung der Anlage können den Boden in den Fahrgassen verdichten und damit das Wurzelwachstum der Pflanzen schwächen. Die folgenden Punkte sind zu beachten:

- Der Bau sollte für trockene Sommermonate geplant werden, wenn der Boden eine höhere Stabilität aufweist und die Partikel schwerer zu bewegen sind.

- Der Bau sollte flexibel gestaltet werden, um auf Regenereignisse reagieren zu können.

- Baufahrzeuge sollten nach Möglichkeit permanente Fahrgassen benutzen, die auch später in der landwirtschaftlichen Bearbeitung häufig befahren werden.

- Die Erstellung eines Verkehrsplans vor dem Bau hilft unnötigen Verkehr zu reduzieren. Wenn möglich, sollten die Maschinen (Kräne) vom Vorgewende aus bedient werden.

- Bauunternehmen sollten sich der Gefahr der Bodenverdichtung bewusst sein und über leichte Fahrzeuge mit angepassten Reifen verfügen.

- Eine Vegetationsdecke aus Gras oder Klee oder mobile Fahrwege können dazu beitragen, den Boden während der Bauarbeiten zu schützen.

Nach der Bauphase

- Pflügen und der Anbau von tiefwurzelnden Zwischenfrüchten tragen zur Erholung des Bodens nach Errichtung der Anlage bei.

Referenzen

Steinbauer & Rühmer (2022). Doppelnutzung mit Agri-PV-Anlagen: Erste Erfahrungen aus der Steiermark. poma

Stöppler, Grieb & Fritz (2023). Agri-Photovoltaik Leitfaden. TFZ

Projekt "HyPErFarm". Recommendations to avoid soil compaction during the installation of agrivoltaic systems. Practice abstracts

Wild & Schueller (2023). Challenges in the Planning, Construction and Farming Practices in Agrivoltaic Systems With Vertically Mounted Panels. AgriVoltaics World Conference 2023

Potenziale im Anbau von Sonderkulturen

Als Sonderkulturen werden in der Landwirtschaft Kulturen bezeichnet, die als besonders arbeits- und kapitalintensiv gelten. Dazu zählen neben Obst, Gemüse und Reben der Anbau von Blumen- und Zierpflanzen, Baumschulgewächsen sowie Hopfen, Tabak und Champignons. Mit diesen Produkten werden relativ hohe Produktionswerte auf im Vergleich zum Ackerbau relativ kleinen Flächen, erzielt (Thalheimer, 2018).

Eine Agri-PV-Anlage ist eine Schutzkonstruktion, wie sie in ähnlicher Form bereits seit Jahrzehnten als Hagelschutznetzen und Folienüberdachung im Erwerbsgartenbau Standard sind, um Kulturen vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen. Die Installation von PV-Modulen führt neben der Energiegewinnung zu einer Verbesserung der Kulturbedingungen in Bezug auf folgende Parameter:

- Hagelschutz

- Sonnenschutz

- Verdunstungsschutz

- Frostschutz

- Regenschutz

- Dauerhafter und langlebiger Schutz

Weitere Informationen finden Sie unter: Stellungnahme zur Schutzfunktion der Agri-PV

Referenzen

Thalheimer, F. (2018). Baden-Württemberg: Land der Sonderkulturen. Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg

GAPDZ 2025

GAP-Direktzahlungen-Verordnung (GAPDZV) - Januar 2025

Gemäß § 12 Abs. 5 GAPDZV vom 01.01.2025 wird die Beschränkung der Förderfähigkeit von maximal 85 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche, auf der eine Agri-PV-Anlage errichtet ist, aufgehoben, solange:

- Eine Bearbeitung der Fläche unter Einsatz üblicher landwirtschaftlicher Methoden, Maschinen und Geräte nicht ausgeschlossen ist.

- Die Agri-PV-Anlage die landwirtschaftlich nutzbare Fläche um höchstens 15 Prozent verringert (Zugrundelegung der DIN SPEC 91434:2021-05).

Fazit: Ab 2025 sind für Flächen mit Agri-PV-Anlagen höhere GAP-Direktzahlungen möglich als bisher, sofern die oben genannten Bedingungen erfüllt sind. Bisher konnten Landwirte in Deutschland nur für bis zu 85 Prozent ihrer Fläche eine Förderung erhalten.

Referenzen

buzer.de (2025). Änderung § 12 GAPDZV vom 01.01.2025. Link

EEG 2023 (vor Solarpaket I)

Das reformierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz, das die Einspeisevergütung für Strom aus erneuerbaren Energien festlegt, sind erstmals besondere Solaranlagen als Kategorie aufgenommen worden. Zu besonderen Solaranlagen zählen auch Agri-PV-Anlagen (§ 37 Abs. 1 Nr. 3 EEG). Diese sind grundsätzlich auf allen Acker-, Dauerkultur- und Grünlandflächen förderfähig (ausgenommen Moorböden und Naturschutzgebiete). Da Agri-PV-Anlagen gegenüber anderen Solaranlagen und insbesondere gegenüber Freiflächenanlagen in der Regel etwas teurer sind (bspw. wegen der höheren Aufständerung oder weniger installierten Leistung pro Fläche), erhalten Agri-PV-Anlagen eine gesonderte Förderung nach dem EEG.

Das EEG 2023 hat mit dem Solarpaket I im Mai 2024 unter der Ampel-Regierung eine Erneuerung erfahren, die rechtskräftig ist, aber unter genehmigungsrechtlichem Vorbehalt seitens der EU steht (§ 101 EEG). Dies hat zur Folge, dass für die Agri-PV derzeit de facto das EEG 2023 vor Solarpaket I anzuwenden ist

Prinzipiell unterscheidet das EEG 2023 vor Solarpaket I die Förderung von Solaranlagen in Abhängigkeit von der installierten Leistung (§ 21 Abs. 1 S.1, § 21b Abs. 1. S. 1; § 22 Abs. 3).

Anlagen

1) unter 100 kWp erhalten eine fixe Einspeisevergütung.

2) zwischen 100 kWp und 1 MWp befinden sich im Marktprämienmodell.

Diese Anlagen müssen daher nicht an einer Ausschreibung teilnehmen (§ 22 Abs. 3 S. 2). Wird die Anlage von einer Bürger:innenenergiegesellschaft betrieben, gilt dies bis zu einer installierten Leistung bis 6 MWp.

Die Idee beim Marktprämienmodell ist, dass prinzipiell eine marktwirtschaftliche Vermarktung des Stroms erfolgt. Die Anlagenbetreibenden sind also prinzipiell dafür verantwortlich, ihren Strom an eine:n Direktvermarkter:in zu vermarkten. Mit diesen handeln sie einen Preis aus, der sich in der Regel am Marktwert Solar (also am Strompreis an der Börse) orientiert:

Ausgehandelter Preis = Marktwert Solar – Vermarktungsentgelt

Während dieser Teil der marktwirtschaftlichen Vermarktung entspricht, ist die Auszahlung der Marktprämie der staatlich geförderte Teil im Marktprämienmodell. Damit wird ermöglicht, dass Anlagenbetreibende mit einer festen Vergütung – dem anzulegenden Wert – über 20 Jahre rechnen können:

Anzulegender Wert = Marktwert Solar + Marktprämie

Der anzulegende Wert beträgt aktuell 7 ct/kWh (§ 48 Abs. 1 S. 1). Förderfähig sind Agri-PV-Anlagen, wenn sie auf Acker-, Dauer- oder Grünlandflächen errichtet werden, die kein Moorboden sind und nicht als Naturschutzgebiet gelten. Außerdem muss der gleichzeitige Anbau von Nutzpflanzen weiterhin möglich sein. Der anzulegende Wert verringert sich seit dem 1. Februar 2024 alle sechs Monate für Anlagen, die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen werden (§ 49). Da seitdem bereits zwei Halbjahre vergangen sind, berechnet sich der Wert wie folgt: 7 ct/kWh × 0,99 × 0,99 = 6,86 ct/kWh.

3) Anlagen zwischen 1 MWp und 20 MWp müssen an einer Ausschreibung teilnehmen

Im Rahmen dieser Ausschreibung wird dann der anzulegende Wert über ein Gebotsverfahren ermittelt. Das oben erläuterte Marktprämienmodell findet also auch hier prinzipiell Anwendung, der anzulegende Wert wird jedoch wettbewerblich ermittelt, anstatt gesetzlich festgelegt. Förderfähig und zur Teilnahme an der Ausschreibung berechtigt sind Agri-PV-Anlagen, die die gleichen Voraussetzungen erfüllen wie Anlagen bis 1 MWp (§ 37 Abs. 1 Nr. 3 a)–c)).

Aus § 28a ergibt sich ein vorgesehenes Ausschreibungsvolumen. In den Jahren 2025 bis 2029 liegt es jeweils bei 9.900 MW pro Jahr. Dieses wird auf jeweils drei Gebotstermine pro Jahr aufgeteilt. Die Bundesnetzagentur führt die Ausschreibungen durch. Anlagenbeitreibende können sich mit einem Gebot auf die Ausschreibungen bewerben. Die günstigsten Gebote bekommen den Zuschlag, bis das Volumen ausgeschöpft ist (§ 32) regelt. Es findet also eine wettbewerbliche Ermittlung des anzulegenden Werts statt.

Agri-PV-Anlagen über 1 MWp erhalten (im Unterschied zu Freiflächenanlagen) eine vom Kalenderjahr abhängige zusätzliche Förderung (§ 38 b):

- 2023: 1,2 Cent pro Kilowattstunde

- 2024: 1 Cent pro Kilowattstunde

- 2025: 0,7 Cent pro Kilowattstunde

- 2026-2028: 0,5 Cent pro Kilowattstunde

Für Anlagenbetreibende bedeutet dies, dass sie im Jahr 2025 einen zusätzlichen Betrag von 0,7 ct/kWh auf ihren Gebotswert erhalten, sofern die Anlage insgesamt mit einer lichten Höhe von 2,1 m aufgeständert ist. Diese Erhöhung können sie bereits bei der Abgabe ihres Gebots berücksichtigen und ein entsprechend niedrigeres Gebot abgeben, als es zur wirtschaftlichen Betreibung der Anlage eigentlich erforderlich wäre. Dadurch haben Anlagenbetreibende eine realistischere Chance gegenüber der Konkurrenz von Freiflächenanlagen in der Ausschreibung konkurrenzfähig zu sein und mit ihrem Gebot einen Zuschlag zu erhalten.

4) Anlagen über 20 MWp können keine über das EEG geförderte Vergütung erhalten

EEG 2023 (mit Solarpaket I)

Auch im EEG 2023 mit Solarpaket I unterscheidet das EEG bei der Förderung prinzipiell durch die installierte Leistung. Dabei gibt es nur eine Veränderung zum EEG 2023 vor Solarpaket I: Es können auch Anlagen bis 50 MWp installierter Leistung an den Ausschreibungen teilnehmen.

Anlagen

- unter 100 kWp erhalten eine fixe Einspeisevergütung

- zwischen 100 kWp und 1 MWp befinden sich im Marktprämienmodell

Es gilt dasselbe Prinzip wie vor dem Solarpaket I. Jedoch können die Anlagen anders als vor dem Solarpaket I eine zusätzliche Förderung ggü. Freiflächenanlagen erhalten. Der anzulegende Wert erhöht sich um einen sog. „Technologie-Bonus“. Ab 2025 wird der anzulegende Wert anders berechnet: Die Grundlage ist dann der Höchstwert aus den Ausschreibungen des Vorjahres. Für eine Inbetriebnahme im Januar 2025 wären das z.B. 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Der Technologie-Bonus ergibt sich aus der Differenz zwischen diesem Höchstwert und der abgesenkten Grundförderung (hier: 9,5 ct/kWh - 6,86 ct/kWh = 2,64 ct/kWh). Addiert man die Grundförderung dazu, kommt man wieder auf einen anzulegenden Wert von 9,5 ct/kWh.

Allerdings ist noch nicht endgültig geklärt, ob bei der Berechnung des Technologie-Bonus die Grundförderung wirklich abgesenkt (degressiert) werden muss.

3. Anlagen zwischen 1 MWp und 50 MWp müssen an einer Ausschreibung teilnehmen

Anders als vor dem Solarpaket I ist die Grenze, ab der Anlagen nicht mehr an der Ausschreibung teilnehmen dürfen und daher keine geförderte Vergütung mehr erhalten können, von 20 MWp auf 50 MWp erhöht. Gleich bleibt zunächst, dass in § 37 Abs. 1 Nr. 3 a)-c) die Anforderungen an die Anlagen geregelt werden und in § 28a das Ausschreibungsvolumen bestimmt wird. Zwar bleibt grundsätzlich auch § 32 Zuschlagsverfahren bestehen, für besondere Solaranlagen wird jedoch mit § 37d Besonderes Zuschlagsverfahren für Solaranlagen des ersten Segments eine maßgebliche Änderung eingeführt.

Für alle besonderen Solaranlagen (also auch Floating-PV, Moor-PV etc.) wurde ein eigenes Ausschreibungssegment geschaffen. In diesem konkurrieren besondere Solaranlagen untereinander getrennt von Freiflächenanlagen. Die jeweiligen Ausschreibungsmengen für das Untersegment sind § 37d zu entnehmen. Eine weitere wichtige Änderung im Vergleich zum EEG 2023 vor dem Solarpaket I ist, dass der Geltungsbereich für förderfähige Agri-PV-Anlagen nun erweitert wurde. Förderfähig sind nicht nur Anlagen mit einer lichten Höhe von mind. 2,10 m, sondern auch vertikale Anlagen mit einer lichten Höhe von mindestens 0,80 m. Das bedeutet, dass auch die vor allem auf Grünland (aber auch im Ackerbau) Anwendung findenden vertikalen Anlagen mit dem Solarpaket I nun an den Ausschreibungen teilnehmen können.

Es findet also prinzipiell eine wettbewerbliche Ermittlung des anzulegenden Werts statt, dennoch führt der Gesetzgeber hier mit dem Höchstwert von 9,5 ct/kWh einen Deckel ein, um zu hohe Fördersätze bei unvorhersehbaren Marktentwicklungen auszuschließen.

4. Anlagen über 50 MWp können keine über das EEG geförderte Vergütung erhalten

Baurechtliche Privilegierung

Seit dem Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften (BGBl. 2023 I Nr. 176 verabschiedet am 15. Juni 2023) zählen Agri-PV-Anlagen zu den privilegierten Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB. Sobald die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, ist die Errichtung einer Agri-PV-Anlage im Außenbereich zulässig. Die Privilegierung befreit jedoch nicht von einer Baugenehmigung.

Gemäß dem neuen Privilegierungstatbestand von § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB ist der Bau einer Agri-PV-Anlage im Außenbereich unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

- Dem Fehlen entgegenstehender öffentlicher Belange;

- Ausreichende Erschließung;

- Nutzung solarer Strahlungsenergie durch eine besondere Solaranlage:

→ Auf Ackerflächen bei gleichzeitiger Nutzpflanzenanbau auf derselbe Fläche solange sie kein Moorboden sind und nicht rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet oder als Nationalpark festgesetzt worden sind;

→ Auf Flächen mit gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung in Form eines Anbaus von Dauerkulturen oder mehrjährigen Kulturen auf derselben Fläche solange sie kein Moorboden sind und nicht rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet oder als Nationalpark festgesetzt worden sind;

→ Auf Grünland bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung als Dauergrünland solange die Fläche nicht rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet oder Nationalpark festgesetzt worden sind oder in einem Natura 2000-Gebiet liegen und kein Lebensraumtyp sind der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt ist.

- Räumlichen-funktionaler Zusammenhang zu einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder zu einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 BauGB;

- Maximalgröße von 2,5 Hektar (25 000 Quadratmeter);

- Nur eine Anlage pro Hofstelle oder Betriebsstandort;

Sollten die Anforderungen des § 35 Abs. 1 Nr. 9 nicht alle erfüllt werden können bzw. die Anlage sich entlang einer Autobahn oder Schienenweg befinden oder einen Forschungszweck verfolgen, ist zu prüfen, ob auf die Privilegierung auf § 35 Abs. 1 Nr. 4 oder Nr. 8b BauGB gestützt werden kann oder § 35 Abs. 2 BauGB anwendbar ist. Sind die Voraussetzungen der Privilegierungstatbestände oder des Absatzes 2 nicht erfüllt, ist ein Bebauungsplan notwendig.

Weitere Informationen finden Sie unter: Baurechtlich und finanzielle Aspekte einer Agri-PV-Anlage (Stand November 2024)

Referenzen

Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften BGBl I

Gesetze im Internet. (2025). BauGB § 35 Bauen im Außenbereich Link

Agri-PV-Geschäftsmodelle

An der Realisierung einer Agri-PV-Anlage können je nach Geschäftsmodell mehrere Akteure beteiligt sein. Im Gegensatz zu PV-Freiflächenanlagen (PV-FFA) sind die Geschäftsmodelle bei Agri-PV oft komplexer. Dies liegt an der Einbindung der landwirtschaftlichen Ebene. Im Idealfall liegen Anlagen- und Flächeneigentum, Anlagenbetrieb und Flächenbewirtschaftung in einer Hand.

Dabei lassen sich mindestens vier Bereiche unterscheiden (Trommsdorff et al. 2022):

- Bereitstellung der Fläche (Eigentümerschaft)

- Landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Fläche

- Bereitstellung des PV-Systems (Eigentümerschaft/Investment)

- Betrieb des PV-Systems

Basisfall »Alles aus einer Hand«

Im einfachsten Geschäftsmodell können alle vier Bereiche von einem Akteur übernommen werden – typischerweise durch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Dieses Modell ist vor allem bei kleineren und hofnahen Agri-PV-Systemen zu erwarten. Denn hier sind diejenigen, die die landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften, oft auch ihre Eigentümerinnen und Eigentümer und der Investitionsaufwand könnte überschaubar sein.

Externes Landeigentum

In vielen Fällen wird sich die Fläche jedoch nicht im Eigentum des landwirtschaftlichen Betriebs befinden. Darauf weist der hohe Pachtanteil in Deutschland vor allem in den neuen Bundesländern hin. Wenn zumindest die übrigen drei Verantwortlichkeiten bei dem Landwirtschaftsbetrieb gebündelt sind, kommen diesem auch in dieser Konstellation Synergieeffekte zugute. Wie bei PV-FFA-Projekten sind daher langfristige Verträge, üblicherweise über 20 Jahre, zur Landpacht und -nutzung notwendig.

Externes PV-Investment

Bei größeren Agri-PV-Systemen dürfte auch die Eigentümerschaft des PV-Systems seltener sein und die Wahrscheinlichkeit externer Investitionen steigen. Teileigentümerschaften können hier dazu beitragen, die Anreizstruktur für eine synergetische Landdoppelnutzung zu erhalten. Je größer der Anteil von Fremdkapital, desto schwieriger wird es jedoch im laufenden Betrieb den Nutzen beider Produktionsebenen im Blick zu behalten. Für dieses Geschäftsmodell sprechen hingegen Skalierungsmöglichkeiten sowie mögliche Optimierungen durch eine höhere Arbeitsteilung.

Referenzen

Trommsdorff et at. (2022). Agri-Photovoltaik - Ein Leitfaden für Deutschland. Fraunhofer ISE

Schindele et al. (2020). Implementation of agrophotovoltaics: Techno-economic analysis of the price-performance ratio and its policy implications. Applied Energy

Fakten zur Stromproduktion

Die auf die Erde eintreffende Sonnenenergie kann mittels Photovoltaik (PV) in elektrischen Strom umgewandelt werden. Im Jahr 2022 haben PV-Anlagen 14,4 Prozent der Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg erreicht, dafür hat ein gutes Strahlungsjahr gesorgt, sowie ein erneuter Zuwachs beim Bruttozubau auf 800 Megawatt (2021: 620 MW).

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen gebäudegebundenen Photovoltaikanlagen (z.B. auf Dächern und Fassaden) und Freiflächenanlagen. Agri-PV gehört hierbei zur zweiten Kategorie.

PV-Leistung

Für die Besitzer*innen einer Agri-PV-Anlage sind die Leistung der Agri-PV-Module und die Strommenge, die sie jährlich produzieren können besonders wichtig:

- Die Nennleistung eines PV-Moduls gibt die maximale Leistung an, die ein Modul erbringen kann und wird in Watt-Peak (Wp) angegeben.

- Der Nennwirkungsgrad (η) eines PV-Moduls gibt das Verhältnis von abgegebener elektrischer Leistung zur eingestrahlten Leistung auf die PV-Modulfläche an. Dieser wird in Prozent angegeben.

Beide Größen werden unter Normbedingungen (engl. »STC«, standard test conditions) gemessen: senkrechte Sonneneinstrahlung (1000 W/m2), Modultemperatur von 25°C und das Lichtspektrum AM 1,5. Diese optimalen Bedingungen weichen im realen Betrieb oft deutlich davon ab, so dass der Nennwirkungsgrad häufig unterschritten wird und die tatsächlich erzeugte Strommenge geringer ausfällt.

Während eine hohe Sonneneinstrahlung für den Ertrag von PV-Anlagen gut ist, wirken sich lange Hitzeperioden negativ aus. Es gilt: mit steigender Umgebungs- und damit auch Modultemperatur sinkt die Leistung der PV-Module.

- Der Temperaturkoeffizient (α) eines PV-Moduls gibt in %/°C an, wie stark sich die Leistung verringert, wenn die Umgebungstemperatur um ein Grad Celsius oberhalb 25°C erhöht wird.

Am Beispiel der semitransparenten PV-Modulen, die in Kressbronn installiert wurden:

→ Laut Datenblatt beträgt der Temperaturkoeffizient bei maximaler Leistung (TC Pmpp) -0,40%/°C.

→ Erwärmt sich das 260 Watt-Modul mit einem Temperaturkoeffizient von -0,40%/°C von 25°C auf 26°C, reduziert sich die maximale Modulleistung um 1,04 Watt.

→ Bei einem Temperaturanstieg auf 60°C, sind es 36,4 Watt. Die maximale Modulleistung liegt dann nur noch bei 223,6 Watt.

Effekt der Pflanzen auf die PV-Module

In einem Agri-PV-System können die Pflanzen durch die kühlende Wirkung der Evapotranspiration (ET) die Lufttemperatur und Modultemperatur sinken. Dadurch kann die Leistung der PV-Module erhöht werden.

→ In PV-Systemen ohne Vegetation (links) ist der latente Wärmeverbrauch (ET, hellblaue Pfeile) geringer als in natürlichen Ökosystemen. Dagegen ist die fühlbare Wärme (rote Pfeile) höher. Dies führt zu höheren lokalen Temperaturen.

→ In Agri-PV-Systemen (rechts), in denen Pflanzen unter den PV-Modulen angebaut werden, sind latenten Wärmeströme (ET, hellblaue Pfeile) wiederhergestellt und der Verlust fühlbarer Wärme (rote Pfeile) an die Atmosphäre reduziert.

PV-Module

Im Projekt »Modellregion Agri-PV BW« sind drei verschiedene Modultypen vertreten.

- Monofazial: Dieser Modultyp hat mit ca. 95 Prozent nach wie vor den größten Marktanteil weltweit. Monofaziale PV-Module können monokristallin (effizienter, höhere Erträge) oder polykristallin (preisgünstiger) sein. → Meßkirch

- Bifazial: Solche PV-Module können zusätzlich das Licht, das auf der Rückseite eintrifft, zur Stromerzeugung nutzen. Je nach Rückseitenstrahlung kann der Stromertrag um bis zu 25 Prozent gegenüber monofaziale PV-Module gesteigert werden. → LTZ Augustenberg, Neusaß II, Meßkirch, Blankenhornsberg, LVWO (Süßkirsche), Ihinger Hof

- Semitransparent: Bei dieser Art von PV-Modulen sind die Abstände zwischen den Solarzellen unterschiedlich groß, so dass die Sonnenstrahlung weitgehend durchgelassen wird und somit die darunterliegenden Pflanzen erreicht. Dabei wird die stromproduzierende Fläche des PV-Moduls verringert. → Obsthof Bernhard, KOB, LVWO (Beerenobst), Blankenhornsberg

Referenzen

Barron-Gafford, G.A. et al. (2019). Agrivoltaics provide mutual benefits across the food–energy–water nexus in drylands. Nature Sustainability.

Mertens, K. (2022). Photovoltaik: Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis. Hanser.

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (2023). Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg 2022. UM BW.

Panasonic Solar (2020). Temperaturkoeffizient von Solarmodulen gewinnt bei der Kaufentscheidung an Bedeutung. pv magazine.

Teng, JWC. et al. (2022). Effects of Agrivoltaic Systems on the Surrounding Rooftop Microclimate. Sustainability.

Wirth, H. (2023). Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland. Fraunhofer ISE.

Bodenkundliche Aspekte

Vor der Bauphase

In der Planungsphase werden Bodenart und -typ in einem Baugrundgutachten bestimmt. Das Ergebnis dieser Untersuchung stellt die Grundlage für die statische Berechnung dar, welche die Pfostendichte und -tiefe festlegt und die Standsicherheit der Anlage gewährleistet.

Während der Bauphase

Bei der Errichtung von PV-Anlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sind Maßnahmen zu ergreifen, um die Bodenqualität zu erhalten. Baubedingte Bodenverdichtungen durch den Einsatz schwerer Maschinen bei der Errichtung der Anlage können den Boden in den Fahrgassen verdichten und damit das Wurzelwachstum der Pflanzen schwächen. Die folgenden Punkte sind zu beachten:

- Der Bau sollte für trockene Sommermonate geplant werden, wenn der Boden eine höhere Stabilität aufweist und die Partikel schwerer zu bewegen sind.

- Der Bau sollte flexibel gestaltet werden, um auf Regenereignisse reagieren zu können.

- Baufahrzeuge sollten nach Möglichkeit permanente Fahrgassen benutzen, die auch später in der landwirtschaftlichen Bearbeitung häufig befahren werden.

- Die Erstellung eines Verkehrsplans vor dem Bau hilft unnötigen Verkehr zu reduzieren. Wenn möglich, sollten die Maschinen (Kräne) vom Vorgewende aus bedient werden.

- Bauunternehmen sollten sich der Gefahr der Bodenverdichtung bewusst sein und über leichte Fahrzeuge mit angepassten Reifen verfügen.

- Eine Vegetationsdecke aus Gras oder Klee oder mobile Fahrwege können dazu beitragen, den Boden während der Bauarbeiten zu schützen.

Nach der Bauphase

- Pflügen und der Anbau von tiefwurzelnden Zwischenfrüchten tragen zur Erholung des Bodens nach Errichtung der Anlage bei.

Referenzen

Steinbauer & Rühmer (2022). Doppelnutzung mit Agri-PV-Anlagen: Erste Erfahrungen aus der Steiermark. poma

Stöppler, Grieb & Fritz (2023). Agri-Photovoltaik Leitfaden. TFZ

Projekt "HyPErFarm". Recommendations to avoid soil compaction during the installation of agrivoltaic systems. Practice abstracts

Wild & Schueller (2023). Challenges in the Planning, Construction and Farming Practices in Agrivoltaic Systems With Vertically Mounted Panels. AgriVoltaics World Conference 2023

Für eine wirtschaftliche Umsetzung von Agri-PV sind folgende Faktoren von Vorteil:

- Guter Netzanschluss bezüglich Nähe und Kapazität

- Reihenbewirtschaftung

- Dauerkulturen

- Geschützter Anbau (z. B. Hagelschutznetze, Folientunnel, Unterglasanbau)

- Geringer Maschineneinsatz und/oder niedrige Durchfahrtshöhe

- Große, zusammenhängende Fläche (>1 Hektar)

- Geringe Hangneigung

- Hoher und flexibler Eigenverbrauch (zum Beispiel Kühlung, Trocknung, Verarbeitung)

- Investitionsbereitschaft und Eigenkapital