Flächengröße

Leistung

Prof. Dr. Andreas Schweiger

Universität Hohenheim

Agrarwissenschaftliche Forschung

Martin Hibsch

AgriPV-Solutions GmbH

EPC

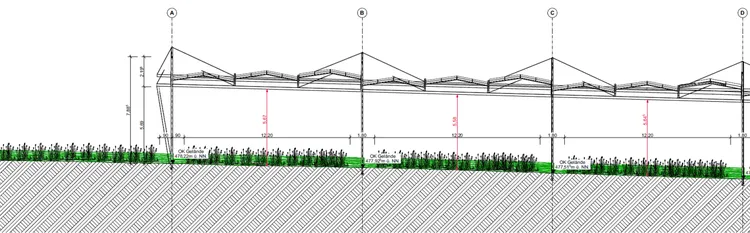

Forschungsanlage mit statischem System

Koordinaten: 48°44'36.5"N 8°55'18.0"E

Alle Informationen rund um den Standort

Die Vorreiterrolle der Universität Hohenheim

Ackerland nimmt in Baden-Württemberg rund 58 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche ein und stellt damit die größte Nutzungsform dar (Stand 2022). Auf den etwa 927.000 Hektar werden neben Feldfrüchten wie Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben auch Futterpflanzen angebaut. Der Ackerbau bietet somit ein erhebliches Flächenpotenzial für die Kombination mit Photovoltaik.

Die Universität Hohenheim (UHOH) zählt zu den Pionieren der agrarwissenschaftlichen Erforschung von Agri-PV in Deutschland. In abgeschlossenen sowie laufenden Forschungsprojekten konnte die UHOH die grundsätzliche Machbarkeit und die Synergieeffekte von PV und Ackerbau aufzeigen. Die Untersuchungen fanden auf dem ökologisch wirtschaftenden Praxisbetrieb der Hofgemeinschaft Heggelbach in Herdwangen-Schönach (Landkreis Sigmaringen) statt, wo 2016 eine hoch aufgeständerte, statische Pilotanlage mit einer installierten Leistung von 194 kWp errichtet wurde.

Im Rahmen des Projekts »APV-RESOLA« (2015–2019) untersuchte die UHOH in der Pilotanlage, wie sich verschiedene Kulturpflanzen – darunter Kartoffeln, Klee und Sellerie – unter den besonderen Bedingungen eines Agri-PV-Systems entwickeln. Im Mittelpunkt standen dabei die Erträge, die Erntequalität sowie die Auswirkungen auf Mikroklima, Boden und Biodiversität.

Seit 2022 läuft das Projekt »SynAgri-PV«. Hier richtet die UHOH den Fokus auf die komplexen Wechselwirkungen zwischen Licht- und Wasserverfügbarkeit und dem Wachstum der angebauten Kulturen. Ziel ist dabei, die Datenbasis zu erweitern, um Ertragsprognosen zu verbessern und die Nutzung von Agri-PV-Systemen im Ackerbau weiter voranzutreiben.

Bisherige Erkenntnisse im Ackerbau

Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse aus den Studien der ForscherInnen der Universität Hohenheim auf dem Praxisbetrieb Heggelbach vorgestellt.

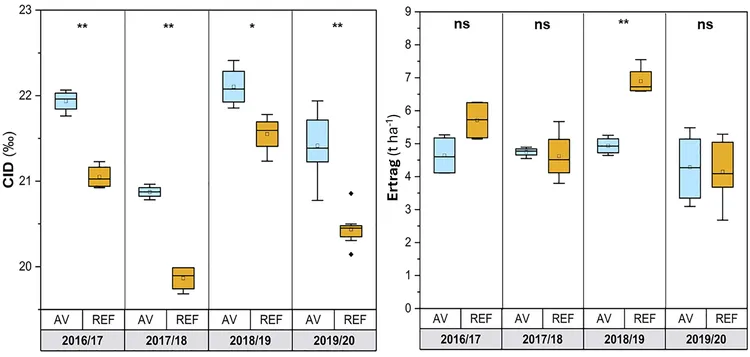

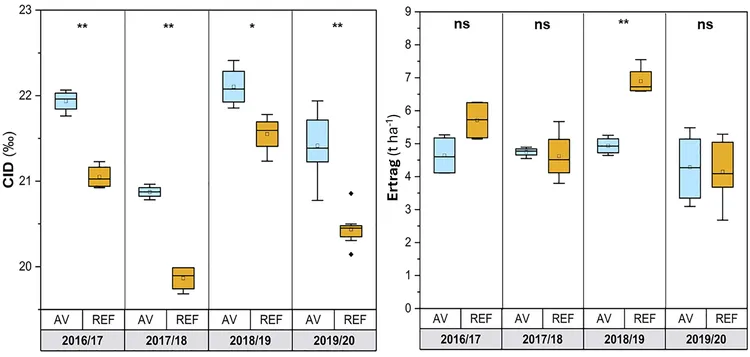

Ertragsstabilität bei variabler Wasserverfügbarkeit: Basierend auf den bisherigen Untersuchungen lassen sich insbesondere bei sinkender Wasserverfügbarkeit positive Synergieeffekte vermuten. Dies konnte in einer Studie der Universität Hohenheim über vier Saisons mit Winterweizen gezeigt werden: Ein Anstieg der Kohlenstoff-13-Isotopendiskriminierung (engl. CID) sowie negativere Werte von Delta-C-13 (δ¹³C, dem Isotopenverhältnis zwischen Kohlenstoff-12 und Kohlenstoff-13) in den Weizenkörnern deuten darauf hin (linke Abbildung). Obwohl sich die durchschnittlichen Körnererträge von Winterweizen auf der Referenzfläche und auf der mit PV-Modulen beschatteten Fläche über die vier Saisons hinweg nicht signifikant unterschieden (5,2 vs. 4,7 Tonnen pro Hektar), wiesen die Erträge unter der Anlage eine höhere interannuelle Ertragsstabilität auf (rechte Abbildung).

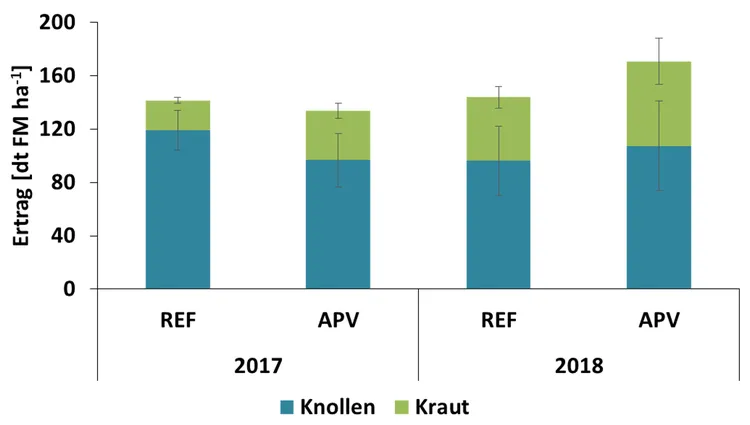

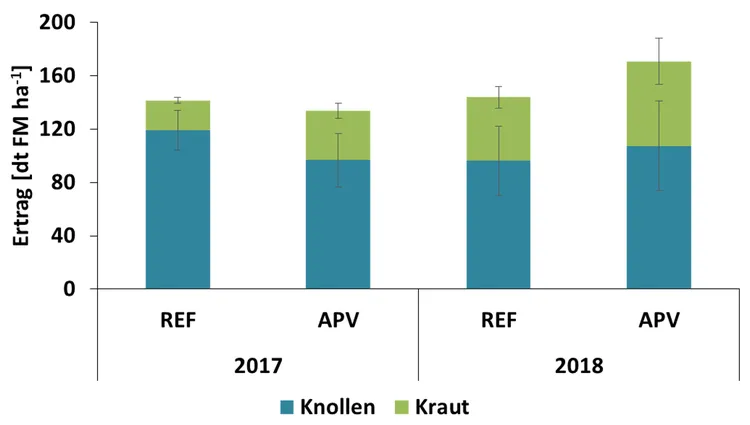

Kulturspezifische Unterschiede: Besonders Kulturen, bei denen Ertrag und Wasserverfügbarkeit eng miteinander verknüpft sind, wie etwa Knollenfrüchte oder Pflanzen, die vor allem als Frischmasse vermarktet werden, können selbst bei moderater Trockenheit stärker von den positiven Effekten eines PV-Systems profitieren. Im Fall von Sellerie sank der Ertrag der Knollen unter dem PV-System im Jahr 2017 um etwa 19 Prozent, im Vergleich zu den Knollen auf der Referenzfläche. Im sehr trockenen Jahr 2018 stieg der Ertrag jedoch um etwa 12 Prozent (nicht signifikant). Man vermutet, dass die niedrigeren Bodentemperaturen und die geringere photosynthetisch aktive Strahlung unter der Anlage im Jahr 2018 zu diesem Ergebnis geführt haben.

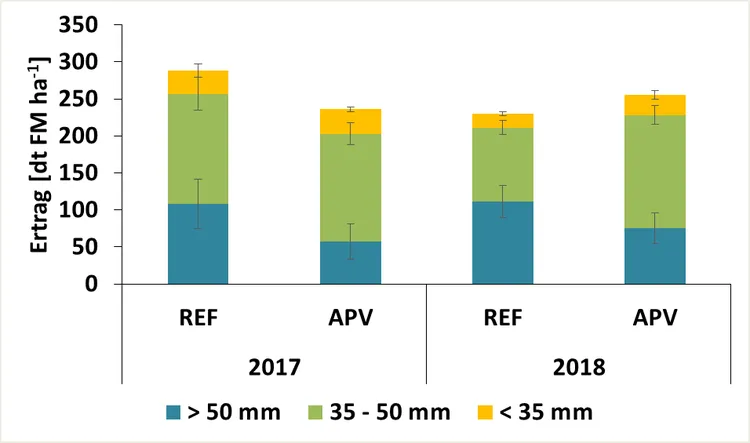

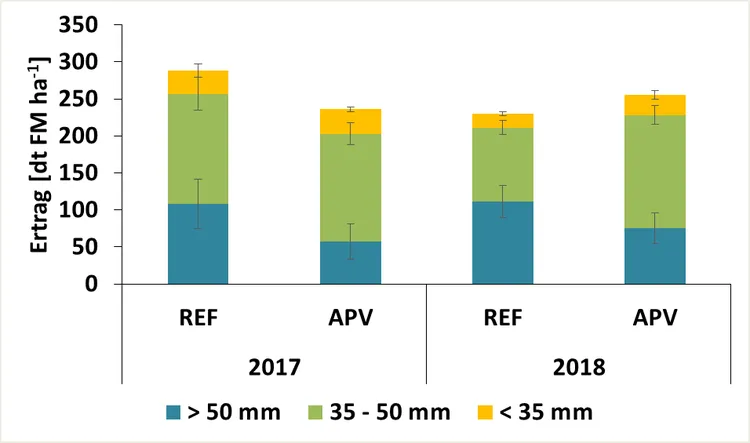

Vermarktbare Erträge: Ähnlich wie beim Sellerie war auch beim Kartoffelertrag der Einfluss der PV-Anlage stark von den Wetterbedingungen abhängig. So reichten die Ertragsdifferenzen unter den PV-Modulen im Vergleich zur Referenzfläche von -20 Prozent im Jahr 2017 bis zu +11 Prozent im trockenen und heißen Jahr 2018. Außerdem zeigte sich, dass der Anteil vermarktungsfähiger Knollen mit einer Größe von 35 bis 50 mm durch Agri-PV steigen kann.

Referenzen

Pataczek et al. (2023). Agrivoltaics mitigate drought effects in winter wheat. Physiologia Plantarum.

Weselek et al. (2021). Agrivoltaic system impacts on microclimate and yield of different crops within an organic crop rotation in a temperate climate. Agronomy for Sustainable Development.

Weselek et al. (2021). Effects on crop development, yields and chemical composition of celeriac (Apium graveolens L. var. rapaceum) cultivated underneath an agrivoltaic system. Agronomy.

Herausforderungen im Ackerbau

Im Rahmen ihrer Studien hat die Universität Hohenheim vier zentrale Aspekte herausgearbeitet, die künftig verstärkt im Fokus der Agri-PV-Forschung im Ackerbau stehen sollten.

- Anforderungen an die Unterkonstruktion: Damit große Landmaschinen wie Traktoren, Kartoffelvollernter, Rübenroder oder Mähdrescher problemlos unter den PV-Anlagen arbeiten können, muss die Durchfahrtshöhe ausreichend bemessen sein, laut § 32 Abs. 2 StVZO sind Maschinenhöhen bis zu 4,0 Meter zulässig. Allerdings bedeutet eine größere Bauhöhe auch einen deutlich höheren Materialeinsatz, vor allem Stahl, und macht die Montage deutlich aufwendiger. Dies führt zu spürbar höheren Investitionskosten für die Anlagen.

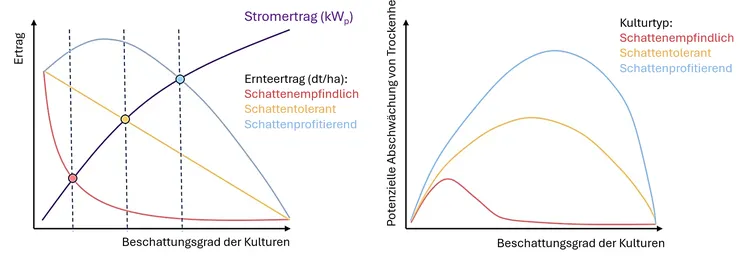

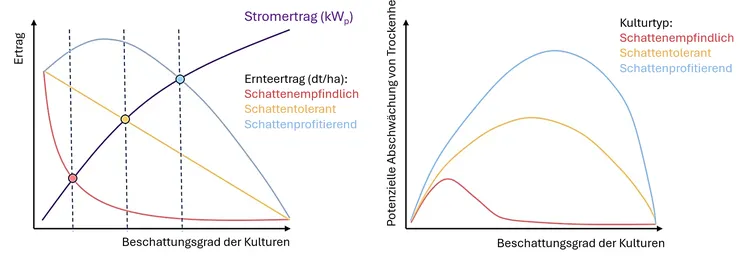

- Anpassung der Fruchtfolge und Kulturwahl: Die Auswahl geeigneter Ackerkulturen und Sorten sollte sowohl die Anforderungen an eine ackerbaulich sinnvolle Fruchtfolge als auch die Anpassungsfähigkeit an reduzierte Sonneneinstrahlung oder zeitweise Beschattung berücksichtigen.

- Sicherstellung landwirtschaftlicher Erträge: Die Erträge müssen sowohl quantitativ als auch qualitativ den Anforderungen der abnehmenden Hand entsprechen (je nach Kultur gemessen an Parametern wie HLG, Form, Größe, Farbe, Stärke- bzw. Zuckergehalt, Feuchtigkeit, Rohprotein, Rohasche, etc.).

- Steigerung der Resilienz der Landwirtschaft: Klimatische Extremereignisse wie langanhaltende Trockenperioden stellen die Landwirtschaft zunehmend vor Herausforderungen. Innovative Ansätze sind gefragt, um Agrarökosysteme anpassungsfähiger zu machen. Dazu zählen die Entwicklung neuer Konzepte, deren Erprobung unter kontrollierten Bedingungen sowie die praktische Umsetzung auf den Betrieben.

Die bisherigen Beobachtungen an der Praxisanlage des Demeterhofs Heggelbach bilden eine wichtige Grundlage. Um jedoch auch den Einfluss von Agri-PV-Systemen auf Ertrag und Produktqualität in der konventionellen Landwirtschaft genauer zu untersuchen, sind weitere Studien notwendig. Zu diesem Zweck plant die Universität Hohenheim, an der Versuchsstation Ihinger Hof eine eigene Forschungsanlage zu errichten.

Anlage am Ihinger Hof

Am Versuchsstandort Ihinger Hof wurde im Sommer 2024 eine hoch aufgeständerte Agri-PV-Anlage, die Ackerbau mit PV kombiniert, errichtet. Die rund 0,4 Hektar große Forschungsanlage soll der wissenschaftlichen Untersuchung praxisnaher Fragestellungen dienen. Unter dem System sowie auf einer Referenzfläche soll jährlich eine dreigliedrige Fruchtfolge, bestehend z.B. aus Winterweizen, Kartoffeln und Leguminosen, etabliert. Dadurch können sämtliche Kulturen über mindestens drei Jahre hinweg gleichzeitig beobachtet und ausgewertet werden. Im Mittelpunkt der Forschung stehen die Effekte der Beschattung auf Pflanzenentwicklung, Bodeneigenschaften, das Auftreten von Krankheitserregern sowie das Mikroklima.

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg förderte den Bau der Forschungsanlage mit 600.000 Euro.

Der Standort

Die Versuchsstation Agrarwissenschaften der Universität Hohenheim am Standort Ihinger Hof (Landkreis Böblingen) ist Forschungslabor und Ausbildungseinrichtung. Sie befindet sich in der Nähe von Renningen bei Stuttgart und wird interdisziplinär von etwa 20 Fachgebieten aus Instituten (Pflanzenbau und Grünland, Phytomedizin, Bodenkunde und Standortslehre, Lebensmitteltechnologie, Mikrobiologie, Agrartechnik) verschiedener Fakultäten der UHOH genutzt.

Die Kernaufgabe des Ihinger Hofs besteht in der Bereitstellung von Flächen, die optimal für die Durchführung von Feldversuchen geeignet sind. Neben fachkundigem Personal stehen Spezialmaschinen zur Verfügung, die auch die Durchführung komplexer Feldversuche ermöglichen. Die Ausstattung wird durch Einrichtungen zur Trocknung, Reinigung und Lagerung der Ernte ergänzt. Darüber hinaus gibt es Laborbereiche, die für die Aufbereitung und Analyse von Boden-, Pflanzen- und Ernteproben genutzt werden können.

Agrarwissenschaftliche Forschungsfragen

Die Anlage wurde von der Universität Hohenheim und dem Fraunhofer ISE gezielt auf die künftigen Forschungsbedarfe hin konzipiert, um eine Vielzahl neuer Erkenntnisse für die spätere Beratung der LandwirtInnen zu gewinnen.

Durch die interdisziplinäre Aufstellung an der UHOH (mit den Fachgebieten Pflanzenökologie, Physik und Meteorologie, Biogeophysik, Phytopathologie, Bodenbiologie, Nachwachsende Rohstoffe in der Bioökonomie sowie Ökologisch-ökonomische Politikmodellierung) ist gewährleistet, dass das Potenzial von Agri-PV für den Ackerbau umfassend weiterentwickelt werden kann. Die Forschungsziele der Universität Hohenheim im Bereich Agri-PV sind hierbei:

- Erfassung der Auswirkungen auf Ertragsmengen und -qualitäten unterschiedlicher Kulturen unter verschiedenen Witterungsbedingungen

- Erfassung der Auswirkungen auf die Pflanzenphysiologie und auf abiotische Faktoren (Mikroklima, Boden)

- Erfassung der Auswirkungen auf phytopathogene Organismen im Bestand

- Erfassung der Auswirkung auf Bodenleben und Stoffumsatz (Kohlenstoff, Nährstoffe, Wasser)

- Erfassung der Auswirkung auf die lokale Biodiversität (Pflanzen, Wirbellose und Wirbeltiere)

- Entwicklung und Validierung eines Pflanzenwachstumsmodells zur standorts- und kulturübergreifenden Modellierung von Erträgen basierend auf diesen Erkenntnissen

- Multifunktionale Nutzung und Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen

- Auswirkung von agrar- und energiepolitischen Rahmenbedingungen auf die Wirtschaftlichkeit und Adoption von Agri-PV

Referenzen

Schweiger & Pataczek (2023). How to reconcile renewable energy and agricultural production in a drying world. Plants, People, Planet.

Technische Besonderheiten

Agri-PV-Anlagen sind meist 20 bis 30 Jahre lang in Betrieb. Daher wurde das vollständig rückbaubare System am Ihinger Hof so konzipiert, dass die Untersuchung verschiedener Forschungsfragen möglich ist. Neben der Agri-PV-Anlage befindet sich eine ebenso große Referenzfläche, die parallel untersucht wird. Die unbeschattete Fläche dient dazu, die Auswirkungen des Systems auf die Kulturen zu vergleichen.

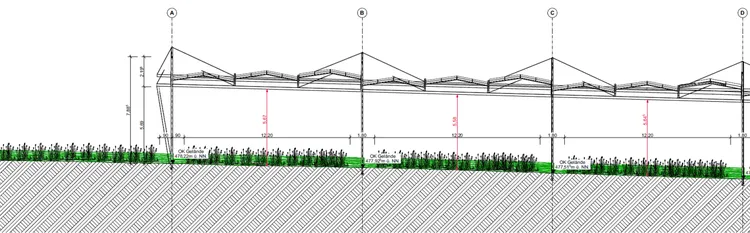

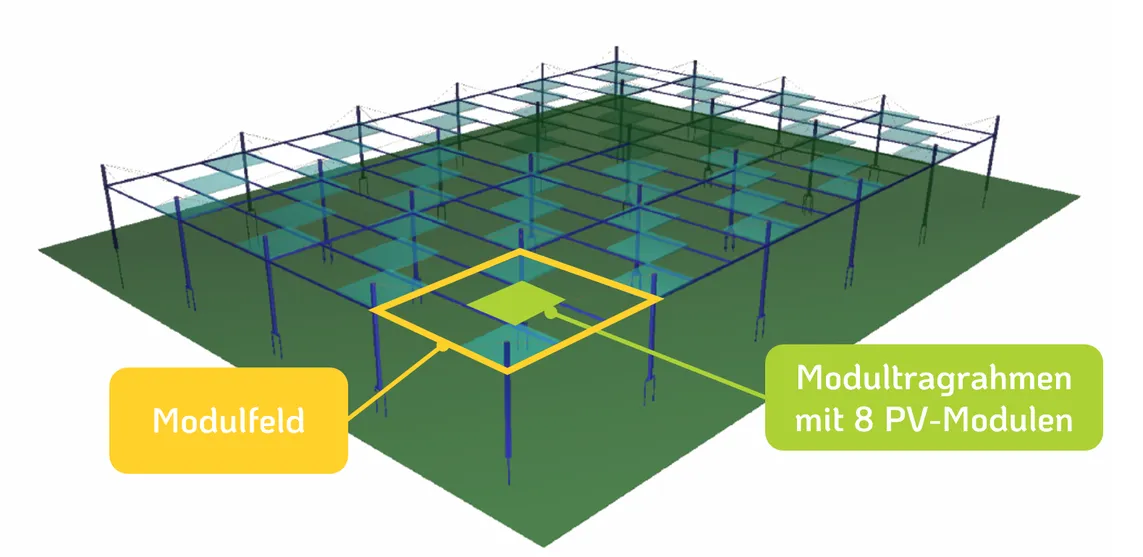

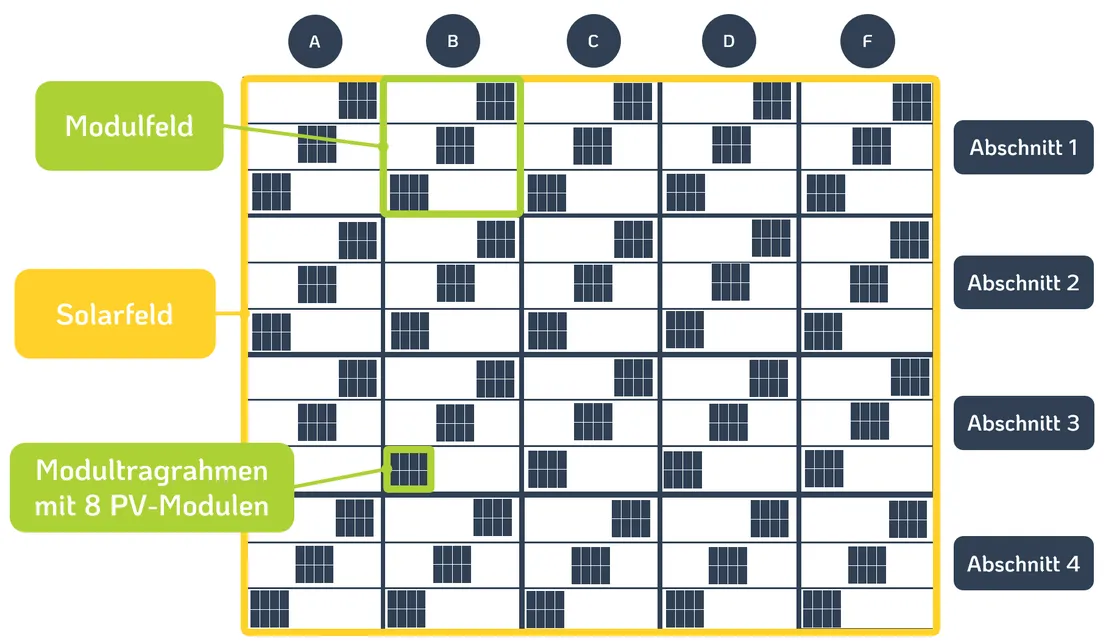

Die Anlage zeichnet sich durch ihr besonders innovatives Design aus. Die Modultragrahmen sind in einer von Ost nach West ansteigenden Treppenstruktur angeordnet und innerhalb der Modulfelder variabel positionierbar. Dadurch lassen sich unterschiedlichste Beschattungsvarianten experimentell erproben. Jeder Rahmen nimmt acht querliegende, bifaziale PV-Module mit je 455 Watt auf.

Um die natürliche Hangneigung des Geländes auszugleichen, wurden die Stahl-Tragpfosten in ihrer Länge individuell angepasst. Sie messen je nach Standort zwischen 7 und 10 Meter. Für einen sicheren Stand wurden die Pfosten mithilfe von Schraubankern und Fundamentkreuzen fest im Boden verankert.

für den Standort

Die Vorreiterrolle der Universität Hohenheim

Ackerland nimmt in Baden-Württemberg rund 58 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche ein und stellt damit die größte Nutzungsform dar (Stand 2022). Auf den etwa 927.000 Hektar werden neben Feldfrüchten wie Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben auch Futterpflanzen angebaut. Der Ackerbau bietet somit ein erhebliches Flächenpotenzial für die Kombination mit Photovoltaik.

Die Universität Hohenheim (UHOH) zählt zu den Pionieren der agrarwissenschaftlichen Erforschung von Agri-PV in Deutschland. In abgeschlossenen sowie laufenden Forschungsprojekten konnte die UHOH die grundsätzliche Machbarkeit und die Synergieeffekte von PV und Ackerbau aufzeigen. Die Untersuchungen fanden auf dem ökologisch wirtschaftenden Praxisbetrieb der Hofgemeinschaft Heggelbach in Herdwangen-Schönach (Landkreis Sigmaringen) statt, wo 2016 eine hoch aufgeständerte, statische Pilotanlage mit einer installierten Leistung von 194 kWp errichtet wurde.

Im Rahmen des Projekts »APV-RESOLA« (2015–2019) untersuchte die UHOH in der Pilotanlage, wie sich verschiedene Kulturpflanzen – darunter Kartoffeln, Klee und Sellerie – unter den besonderen Bedingungen eines Agri-PV-Systems entwickeln. Im Mittelpunkt standen dabei die Erträge, die Erntequalität sowie die Auswirkungen auf Mikroklima, Boden und Biodiversität.

Seit 2022 läuft das Projekt »SynAgri-PV«. Hier richtet die UHOH den Fokus auf die komplexen Wechselwirkungen zwischen Licht- und Wasserverfügbarkeit und dem Wachstum der angebauten Kulturen. Ziel ist dabei, die Datenbasis zu erweitern, um Ertragsprognosen zu verbessern und die Nutzung von Agri-PV-Systemen im Ackerbau weiter voranzutreiben.

Bisherige Erkenntnisse im Ackerbau

Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse aus den Studien der ForscherInnen der Universität Hohenheim auf dem Praxisbetrieb Heggelbach vorgestellt.

Ertragsstabilität bei variabler Wasserverfügbarkeit: Basierend auf den bisherigen Untersuchungen lassen sich insbesondere bei sinkender Wasserverfügbarkeit positive Synergieeffekte vermuten. Dies konnte in einer Studie der Universität Hohenheim über vier Saisons mit Winterweizen gezeigt werden: Ein Anstieg der Kohlenstoff-13-Isotopendiskriminierung (engl. CID) sowie negativere Werte von Delta-C-13 (δ¹³C, dem Isotopenverhältnis zwischen Kohlenstoff-12 und Kohlenstoff-13) in den Weizenkörnern deuten darauf hin (linke Abbildung). Obwohl sich die durchschnittlichen Körnererträge von Winterweizen auf der Referenzfläche und auf der mit PV-Modulen beschatteten Fläche über die vier Saisons hinweg nicht signifikant unterschieden (5,2 vs. 4,7 Tonnen pro Hektar), wiesen die Erträge unter der Anlage eine höhere interannuelle Ertragsstabilität auf (rechte Abbildung).

Kulturspezifische Unterschiede: Besonders Kulturen, bei denen Ertrag und Wasserverfügbarkeit eng miteinander verknüpft sind, wie etwa Knollenfrüchte oder Pflanzen, die vor allem als Frischmasse vermarktet werden, können selbst bei moderater Trockenheit stärker von den positiven Effekten eines PV-Systems profitieren. Im Fall von Sellerie sank der Ertrag der Knollen unter dem PV-System im Jahr 2017 um etwa 19 Prozent, im Vergleich zu den Knollen auf der Referenzfläche. Im sehr trockenen Jahr 2018 stieg der Ertrag jedoch um etwa 12 Prozent (nicht signifikant). Man vermutet, dass die niedrigeren Bodentemperaturen und die geringere photosynthetisch aktive Strahlung unter der Anlage im Jahr 2018 zu diesem Ergebnis geführt haben.

Vermarktbare Erträge: Ähnlich wie beim Sellerie war auch beim Kartoffelertrag der Einfluss der PV-Anlage stark von den Wetterbedingungen abhängig. So reichten die Ertragsdifferenzen unter den PV-Modulen im Vergleich zur Referenzfläche von -20 Prozent im Jahr 2017 bis zu +11 Prozent im trockenen und heißen Jahr 2018. Außerdem zeigte sich, dass der Anteil vermarktungsfähiger Knollen mit einer Größe von 35 bis 50 mm durch Agri-PV steigen kann.

Referenzen

Pataczek et al. (2023). Agrivoltaics mitigate drought effects in winter wheat. Physiologia Plantarum.

Weselek et al. (2021). Agrivoltaic system impacts on microclimate and yield of different crops within an organic crop rotation in a temperate climate. Agronomy for Sustainable Development.

Weselek et al. (2021). Effects on crop development, yields and chemical composition of celeriac (Apium graveolens L. var. rapaceum) cultivated underneath an agrivoltaic system. Agronomy.

Herausforderungen im Ackerbau

Im Rahmen ihrer Studien hat die Universität Hohenheim vier zentrale Aspekte herausgearbeitet, die künftig verstärkt im Fokus der Agri-PV-Forschung im Ackerbau stehen sollten.

- Anforderungen an die Unterkonstruktion: Damit große Landmaschinen wie Traktoren, Kartoffelvollernter, Rübenroder oder Mähdrescher problemlos unter den PV-Anlagen arbeiten können, muss die Durchfahrtshöhe ausreichend bemessen sein, laut § 32 Abs. 2 StVZO sind Maschinenhöhen bis zu 4,0 Meter zulässig. Allerdings bedeutet eine größere Bauhöhe auch einen deutlich höheren Materialeinsatz, vor allem Stahl, und macht die Montage deutlich aufwendiger. Dies führt zu spürbar höheren Investitionskosten für die Anlagen.

- Anpassung der Fruchtfolge und Kulturwahl: Die Auswahl geeigneter Ackerkulturen und Sorten sollte sowohl die Anforderungen an eine ackerbaulich sinnvolle Fruchtfolge als auch die Anpassungsfähigkeit an reduzierte Sonneneinstrahlung oder zeitweise Beschattung berücksichtigen.

- Sicherstellung landwirtschaftlicher Erträge: Die Erträge müssen sowohl quantitativ als auch qualitativ den Anforderungen der abnehmenden Hand entsprechen (je nach Kultur gemessen an Parametern wie HLG, Form, Größe, Farbe, Stärke- bzw. Zuckergehalt, Feuchtigkeit, Rohprotein, Rohasche, etc.).

- Steigerung der Resilienz der Landwirtschaft: Klimatische Extremereignisse wie langanhaltende Trockenperioden stellen die Landwirtschaft zunehmend vor Herausforderungen. Innovative Ansätze sind gefragt, um Agrarökosysteme anpassungsfähiger zu machen. Dazu zählen die Entwicklung neuer Konzepte, deren Erprobung unter kontrollierten Bedingungen sowie die praktische Umsetzung auf den Betrieben.

Die bisherigen Beobachtungen an der Praxisanlage des Demeterhofs Heggelbach bilden eine wichtige Grundlage. Um jedoch auch den Einfluss von Agri-PV-Systemen auf Ertrag und Produktqualität in der konventionellen Landwirtschaft genauer zu untersuchen, sind weitere Studien notwendig. Zu diesem Zweck plant die Universität Hohenheim, an der Versuchsstation Ihinger Hof eine eigene Forschungsanlage zu errichten.

Anlage am Ihinger Hof

Am Versuchsstandort Ihinger Hof wurde im Sommer 2024 eine hoch aufgeständerte Agri-PV-Anlage, die Ackerbau mit PV kombiniert, errichtet. Die rund 0,4 Hektar große Forschungsanlage soll der wissenschaftlichen Untersuchung praxisnaher Fragestellungen dienen. Unter dem System sowie auf einer Referenzfläche soll jährlich eine dreigliedrige Fruchtfolge, bestehend z.B. aus Winterweizen, Kartoffeln und Leguminosen, etabliert. Dadurch können sämtliche Kulturen über mindestens drei Jahre hinweg gleichzeitig beobachtet und ausgewertet werden. Im Mittelpunkt der Forschung stehen die Effekte der Beschattung auf Pflanzenentwicklung, Bodeneigenschaften, das Auftreten von Krankheitserregern sowie das Mikroklima.

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg förderte den Bau der Forschungsanlage mit 600.000 Euro.

Der Standort

Die Versuchsstation Agrarwissenschaften der Universität Hohenheim am Standort Ihinger Hof (Landkreis Böblingen) ist Forschungslabor und Ausbildungseinrichtung. Sie befindet sich in der Nähe von Renningen bei Stuttgart und wird interdisziplinär von etwa 20 Fachgebieten aus Instituten (Pflanzenbau und Grünland, Phytomedizin, Bodenkunde und Standortslehre, Lebensmitteltechnologie, Mikrobiologie, Agrartechnik) verschiedener Fakultäten der UHOH genutzt.

Die Kernaufgabe des Ihinger Hofs besteht in der Bereitstellung von Flächen, die optimal für die Durchführung von Feldversuchen geeignet sind. Neben fachkundigem Personal stehen Spezialmaschinen zur Verfügung, die auch die Durchführung komplexer Feldversuche ermöglichen. Die Ausstattung wird durch Einrichtungen zur Trocknung, Reinigung und Lagerung der Ernte ergänzt. Darüber hinaus gibt es Laborbereiche, die für die Aufbereitung und Analyse von Boden-, Pflanzen- und Ernteproben genutzt werden können.

Agrarwissenschaftliche Forschungsfragen

Die Anlage wurde von der Universität Hohenheim und dem Fraunhofer ISE gezielt auf die künftigen Forschungsbedarfe hin konzipiert, um eine Vielzahl neuer Erkenntnisse für die spätere Beratung der LandwirtInnen zu gewinnen.

Durch die interdisziplinäre Aufstellung an der UHOH (mit den Fachgebieten Pflanzenökologie, Physik und Meteorologie, Biogeophysik, Phytopathologie, Bodenbiologie, Nachwachsende Rohstoffe in der Bioökonomie sowie Ökologisch-ökonomische Politikmodellierung) ist gewährleistet, dass das Potenzial von Agri-PV für den Ackerbau umfassend weiterentwickelt werden kann. Die Forschungsziele der Universität Hohenheim im Bereich Agri-PV sind hierbei:

- Erfassung der Auswirkungen auf Ertragsmengen und -qualitäten unterschiedlicher Kulturen unter verschiedenen Witterungsbedingungen

- Erfassung der Auswirkungen auf die Pflanzenphysiologie und auf abiotische Faktoren (Mikroklima, Boden)

- Erfassung der Auswirkungen auf phytopathogene Organismen im Bestand

- Erfassung der Auswirkung auf Bodenleben und Stoffumsatz (Kohlenstoff, Nährstoffe, Wasser)

- Erfassung der Auswirkung auf die lokale Biodiversität (Pflanzen, Wirbellose und Wirbeltiere)

- Entwicklung und Validierung eines Pflanzenwachstumsmodells zur standorts- und kulturübergreifenden Modellierung von Erträgen basierend auf diesen Erkenntnissen

- Multifunktionale Nutzung und Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen

- Auswirkung von agrar- und energiepolitischen Rahmenbedingungen auf die Wirtschaftlichkeit und Adoption von Agri-PV

Referenzen

Schweiger & Pataczek (2023). How to reconcile renewable energy and agricultural production in a drying world. Plants, People, Planet.

Technische Besonderheiten

Agri-PV-Anlagen sind meist 20 bis 30 Jahre lang in Betrieb. Daher wurde das vollständig rückbaubare System am Ihinger Hof so konzipiert, dass die Untersuchung verschiedener Forschungsfragen möglich ist. Neben der Agri-PV-Anlage befindet sich eine ebenso große Referenzfläche, die parallel untersucht wird. Die unbeschattete Fläche dient dazu, die Auswirkungen des Systems auf die Kulturen zu vergleichen.

Die Anlage zeichnet sich durch ihr besonders innovatives Design aus. Die Modultragrahmen sind in einer von Ost nach West ansteigenden Treppenstruktur angeordnet und innerhalb der Modulfelder variabel positionierbar. Dadurch lassen sich unterschiedlichste Beschattungsvarianten experimentell erproben. Jeder Rahmen nimmt acht querliegende, bifaziale PV-Module mit je 455 Watt auf.

Um die natürliche Hangneigung des Geländes auszugleichen, wurden die Stahl-Tragpfosten in ihrer Länge individuell angepasst. Sie messen je nach Standort zwischen 7 und 10 Meter. Für einen sicheren Stand wurden die Pfosten mithilfe von Schraubankern und Fundamentkreuzen fest im Boden verankert.

-

08.08.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

12.08.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

13.08.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

14.08.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

14.08.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

18.08.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

18.08.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

20.08.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

21.08.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

22.08.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

27.08.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

29.08.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

29.08.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

05.09.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

08.09.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

09.09.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

11.09.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

-

13.09.2025

Copyright: © Ihinger Hof/ Uni Hohenheim

Anlagenbau

-

Isometrie der Agri-PV-Anlage am Ihinger Hof von oben.

Copyright: © Universität Hohenheim

-

Schematische Darstellung des PV-Systems von oben.

Copyright: © Fraunhofer ISE