Flächengröße

Leistung

Hannes Engler, Miriam Kaltenbach

Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Agrarwissenschaftliche Forschung

Christoph Vollmer

Intech GmbH & Co. KG

EPC

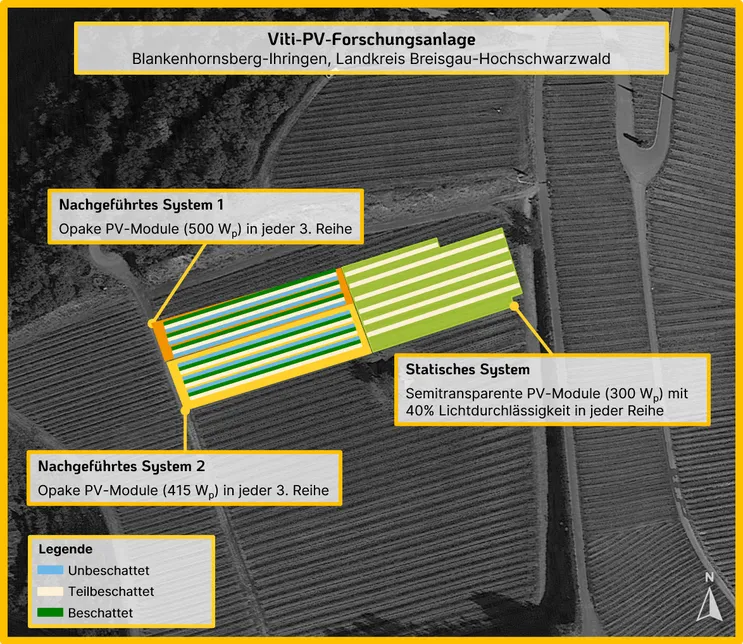

Viti-PV-Forschungsanlage mit statischem und zwei nachgeführten Systemen

Koordinaten: 48°03'02.1"N 7°37'20.1"E

Alle Informationen rund um den Standort

Klimafolgen im Weinbau

Der Weinbau in Deutschland blickt auf eine lange Tradition zurück, die in den verschiedenen Anbauregionen im Süden und in der Mitte des Landes verwurzelt ist. In Baden-Württemberg prägt der Weinbau mit einer Rebfläche von über 27.000 Hektar (Stand 2023) das Landschaftsbild und ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung, auch für den Tourismus der jeweiligen Anbaugebiete. Die Folgen des Klimawandels stellen die Winzerinnen und Winzer jedoch vor neue Herausforderungen und Risiken. Durch die Zunahme von Extremwetterereignissen steigt die Gefahr von Ertragsausfällen für die Betriebe.

Weinreben reagieren generell empfindlich auf die vorherrschenden klimatischen Bedingungen. Mildere Winter und wärmere Frühjahrstemperaturen führen zu einem früheren Austrieb und Blühbeginn der Reben. Durch den verfrühten Austrieb steigt die Gefahr von Schäden durch Spätfröste, welche bis Mitte Mai auftreten können. Später im Jahr bedrohen langanhaltende Hitzeperioden und starke Trockenheit die Reben. Zwar können sie aufgrund ihres gut ausgebildeten Wurzelsystems auch über längere Zeiträume mit weniger Wasser auskommen, dauern die Trockenperioden jedoch länger an, leiden vor allem junge Weinberge und müssen möglicherweise bewässert werden. Des Weiteren stellen Extremwetterereignisse wie Hagel und Starkniederschläge eine große Herausforderung dar. Anhaltende Regenfälle begünstigen in den Sommermonaten den Befall der Reben mit falschem Mehltau (Plasmopara viticola) und führen zu möglichen Ertragseinbußen.

Diese mit dem Klimawandel verbundenen Schwierigkeiten eröffnen jedoch auch neue Chancen für die Bewirtschaftung der Weinberge. Neben pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (PIWIS), Früherkennungssystemen für intelligenten Pflanzenschutz und biodiversitätsfördernden Maßnahmen bietet Agri-PV einen Weg, den Weinbau in Deutschland zukunftsfähiger zu machen. Die PV-Module können einerseits als Schattenspender für die Reben dienen, um Sonnenbrand und zu hohe Oechslegrade und Zuckergehalte und damit einhergehend Alkoholgehalte zu vermeiden, andererseits kann der erneuerbare Strom vor Ort genutzt werden.

Referenzen

Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024). Die Folgen des Klimawandels für den Weinbau. BLE.

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Reifentwicklung der Weinreben. Beitrag.

Viti-PV am Kaiserstuhl

Der Kaiserstuhl ist ein kleines Mittelgebirge vulkanischen Ursprungs in der oberrheinischen Tiefebene, geprägt durch mediterranes Klima, fruchtbare Lössböden und Weinbau. Durch die klimatisch milden Bedingungen (im Durchschnitt 9,9° C) wird der Weinbau entlang der Terrassen des Mittelgebirges vermutlich schon seit Römerzeiten betrieben. Durch die geographische Lage im Regenschatten der Vogesen sind die Niederschlagsmengen im Vergleich zu anderen badischen Anbaugebieten gering und liegen zwischen 600-700 mm. Dabei macht sich in der Westhälfte des Kaiserstuhls der Regenschatten besonders bemerkbar, da sie dem Wind abgewandt ist und daher deutlich geringere Niederschlagsmengen als auf der Ostseite aufweist. Zusätzlich strömt warme Mittelmeerluft aus dem Rhônetal durch die »Burgundische Pforte« in die Region, was zusätzlich zu mehr heißen Tagen führt.

Die Weinbaugemeinde Ihringen liegt am Südhang des Kaiserstuhls, dem wärmsten und sonnenreichsten Ort Deutschlands (1720 Sonnenstunden pro Jahr). Hier wurde 2023 eine PV-Anlage auf einer Rebfläche (Viti-PV) des Staatsweingutes Freiburg in Zusammenarbeit mit der Firma Intech GmbH & Co. KG errichtet. Mit diesem Pilotprojekt sollen die Umsetzungspotenziale und Herausforderungen der Technologie untersucht werden.

Referenzen

Planet Schule. Wieso ist das Klima am Kaiserstuhl so mild? SWR.

Staatsweingut Freiburg. Klima am Kaiserstuhl. Beitrag.

Pflanzenbauliche Forschungsfragen

Am Standort Ihringen-Blankenhornsberg untersuchen Experte vom Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg (WBI) der Einfluss der Beschattung durch die PV-Module auf das Pflanzenwachstum, die Traubenqualität sowie auf den Ertrag. Hierfür werden diverse phänologische (Blatt-, Blüte und Fruchtentwicklung) und physiologische (Transpiration, Wassernutzungseffizienz, Gasaustausch) Parameter gemessen. Auch die Schattenvermeidungsstrategien der Reben sind von Interesse, da diese einen Einfluss auf die Trauben und damit auf den Ertrag oder die Qualität haben können. Zu Vergleichszwecken hat das WBI die Fläche unter dem nachgeführten System in drei Beschattungsregime eingeteilt (geringe, mittlere und starke Beschattung). Die Reben unter dem statischen System sind teilweise beschattet, die PV-Module haben hier eine Transparenz von 42 Prozent. Die Ergebnisse werden ebenfalls mit denen des nachgeführten Systems verglichen.

Das Fraunhofer ISE untersucht in Zusammenarbeit mit dem WBI, wie sich das Mikroklima im Jahresverlauf in den verschiedenen Systemen verändert und ob gleichmäßige Bedingungen zu beobachten sind. Dazu werden im Rahmen des Projektes Stamomo die Parameter Temperatur, relative Luftfeuchte, Niederschlag und Blattnässe gemessen. Unter anderem wird vermutet, dass durch Bodenverdunstung und Transpiration die PV-Module gekühlt werden können, was den Stromertrag positiv beeinflusst. Auch die Gesundheit der Pflanzen soll Gegenstand der Untersuchungen sein: die Blätter der Reben direkt unter den aufgeständerten PV-Modulen werden bei Niederschlägen weniger befeuchtet. Es wird vermutet, dass dadurch die Anfälligkeit für Pilzkrankheiten sinkt und damit auch der Pflanzenschutzmittelaufwand drastisch reduziert werden kann.

Darüber hinaus soll die Schutzwirkung der PV-Anlage untersucht werden, da dies ein wesentlicher Aspekt für den Einsatz von Agri-PV im Sonderkulturenanbau ist. Zu diesem Zweck ist eine Bewertung und ein Vergleich der Schutzwirkung der unterschiedlichen Systeme auf die Kulturen nach Hagel-, Starkregen-, Spätfrost- und Sonnenbrandereignissen erforderlich. Dies ist beispielsweise durch die Untersuchung von Trauben und Blättern auf Hitzeschäden und Fäulnis möglich.

Im Jahr 2024 fand die zweite Lese der unter den PV-Modulen gewachsenen Trauben statt. Erste Ergebnisse des WBI zeigen, dass die zusätzliche Beschattung durch die PV-Module zu einem späteren Austrieb sowie zu einer Reifeverzögerung geführt hat. Hierbei steigt das Mostgewicht langsamer an und die Trauben haben im Vergleich zu den unbeschatteten Trauben einen höheren Säuregehalt, was die Weinqualität positiv beeinflussen kann. Die Reben entwickelten eine größere Blattfläche (je nach System unterschiedlich) als Reaktion auf die Beschattung. Das Institut stellte außerdem fest, dass die Temperaturen unter den PV-Modulen im Sommer etwas kühler waren, aber während der Spätfröste im Frühjahr weniger stark absanken, was für die Reben einen verstärkten Schutz vor Spätfrostschäden bedeutet.

Technische Besonderheiten

Die 0,5 ha große Anlage mit einer installierten Leistung von 268 kWp wurde über 2014 gepflanzten Spätburgunderreben errichtet. Die Firma Intech GmbH & Co. KG hat die Anlage geplant, installiert und mitfinanziert. Diese besteht aus zwei demontierbaren Systemen:

- Ein statisches System (19 Reihen) mit semi-transparenten, bifazialen PV-Modulen (42 % Lichtdurchlässigkeit)

→ 474 PV-Module à 300 Wp (142 kWp)

- Ein nachgeführtes System mit opaken PV-Modulen unterschiedlicher Leistung:

→ 4 Reihen mit 200 PV-Module à 415 Wp (83 kWp)

→ 3 Reihen mit 78 PV-Module à 500 Wp (43 kWp)

Das nachgeführte System, welches dem Stand der Sonne folgen kann, um den Stromertrag zu steigern, kann auch an den Anforderungen der Reben angepasst werden. Hierfür entwickelt die Firma Intech in Zusammenarbeit mit dem WBI ein Anti-Tracking-Algorithmus, das an den Entwicklungsstand der Trauben, die Lichtintensität und die Blatt- und Bodenfeuchte optimiert werden kann. Durch den Fernzugriff auf die Anlage kann Intech auf Wetterveränderungen reagieren und den Traubenertrag und die -qualität sichern.

Die durch die Viti-PV-Anlage erzeugte Energie wird seit der Inbetriebnahme im September 2024 vollständig ins Netz eingespeist. Außerdem besteht die Möglichkeit, den erzeugten Strom vor Ort für elektrische Geräte und Maschinen zu nutzen.

für den Standort

Klimafolgen im Weinbau

Der Weinbau in Deutschland blickt auf eine lange Tradition zurück, die in den verschiedenen Anbauregionen im Süden und in der Mitte des Landes verwurzelt ist. In Baden-Württemberg prägt der Weinbau mit einer Rebfläche von über 27.000 Hektar (Stand 2023) das Landschaftsbild und ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung, auch für den Tourismus der jeweiligen Anbaugebiete. Die Folgen des Klimawandels stellen die Winzerinnen und Winzer jedoch vor neue Herausforderungen und Risiken. Durch die Zunahme von Extremwetterereignissen steigt die Gefahr von Ertragsausfällen für die Betriebe.

Weinreben reagieren generell empfindlich auf die vorherrschenden klimatischen Bedingungen. Mildere Winter und wärmere Frühjahrstemperaturen führen zu einem früheren Austrieb und Blühbeginn der Reben. Durch den verfrühten Austrieb steigt die Gefahr von Schäden durch Spätfröste, welche bis Mitte Mai auftreten können. Später im Jahr bedrohen langanhaltende Hitzeperioden und starke Trockenheit die Reben. Zwar können sie aufgrund ihres gut ausgebildeten Wurzelsystems auch über längere Zeiträume mit weniger Wasser auskommen, dauern die Trockenperioden jedoch länger an, leiden vor allem junge Weinberge und müssen möglicherweise bewässert werden. Des Weiteren stellen Extremwetterereignisse wie Hagel und Starkniederschläge eine große Herausforderung dar. Anhaltende Regenfälle begünstigen in den Sommermonaten den Befall der Reben mit falschem Mehltau (Plasmopara viticola) und führen zu möglichen Ertragseinbußen.

Diese mit dem Klimawandel verbundenen Schwierigkeiten eröffnen jedoch auch neue Chancen für die Bewirtschaftung der Weinberge. Neben pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (PIWIS), Früherkennungssystemen für intelligenten Pflanzenschutz und biodiversitätsfördernden Maßnahmen bietet Agri-PV einen Weg, den Weinbau in Deutschland zukunftsfähiger zu machen. Die PV-Module können einerseits als Schattenspender für die Reben dienen, um Sonnenbrand und zu hohe Oechslegrade und Zuckergehalte und damit einhergehend Alkoholgehalte zu vermeiden, andererseits kann der erneuerbare Strom vor Ort genutzt werden.

Referenzen

Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024). Die Folgen des Klimawandels für den Weinbau. BLE.

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Reifentwicklung der Weinreben. Beitrag.

Viti-PV am Kaiserstuhl

Der Kaiserstuhl ist ein kleines Mittelgebirge vulkanischen Ursprungs in der oberrheinischen Tiefebene, geprägt durch mediterranes Klima, fruchtbare Lössböden und Weinbau. Durch die klimatisch milden Bedingungen (im Durchschnitt 9,9° C) wird der Weinbau entlang der Terrassen des Mittelgebirges vermutlich schon seit Römerzeiten betrieben. Durch die geographische Lage im Regenschatten der Vogesen sind die Niederschlagsmengen im Vergleich zu anderen badischen Anbaugebieten gering und liegen zwischen 600-700 mm. Dabei macht sich in der Westhälfte des Kaiserstuhls der Regenschatten besonders bemerkbar, da sie dem Wind abgewandt ist und daher deutlich geringere Niederschlagsmengen als auf der Ostseite aufweist. Zusätzlich strömt warme Mittelmeerluft aus dem Rhônetal durch die »Burgundische Pforte« in die Region, was zusätzlich zu mehr heißen Tagen führt.

Die Weinbaugemeinde Ihringen liegt am Südhang des Kaiserstuhls, dem wärmsten und sonnenreichsten Ort Deutschlands (1720 Sonnenstunden pro Jahr). Hier wurde 2023 eine PV-Anlage auf einer Rebfläche (Viti-PV) des Staatsweingutes Freiburg in Zusammenarbeit mit der Firma Intech GmbH & Co. KG errichtet. Mit diesem Pilotprojekt sollen die Umsetzungspotenziale und Herausforderungen der Technologie untersucht werden.

Referenzen

Planet Schule. Wieso ist das Klima am Kaiserstuhl so mild? SWR.

Staatsweingut Freiburg. Klima am Kaiserstuhl. Beitrag.

Pflanzenbauliche Forschungsfragen

Am Standort Ihringen-Blankenhornsberg untersuchen Experte vom Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg (WBI) der Einfluss der Beschattung durch die PV-Module auf das Pflanzenwachstum, die Traubenqualität sowie auf den Ertrag. Hierfür werden diverse phänologische (Blatt-, Blüte und Fruchtentwicklung) und physiologische (Transpiration, Wassernutzungseffizienz, Gasaustausch) Parameter gemessen. Auch die Schattenvermeidungsstrategien der Reben sind von Interesse, da diese einen Einfluss auf die Trauben und damit auf den Ertrag oder die Qualität haben können. Zu Vergleichszwecken hat das WBI die Fläche unter dem nachgeführten System in drei Beschattungsregime eingeteilt (geringe, mittlere und starke Beschattung). Die Reben unter dem statischen System sind teilweise beschattet, die PV-Module haben hier eine Transparenz von 42 Prozent. Die Ergebnisse werden ebenfalls mit denen des nachgeführten Systems verglichen.

Das Fraunhofer ISE untersucht in Zusammenarbeit mit dem WBI, wie sich das Mikroklima im Jahresverlauf in den verschiedenen Systemen verändert und ob gleichmäßige Bedingungen zu beobachten sind. Dazu werden im Rahmen des Projektes Stamomo die Parameter Temperatur, relative Luftfeuchte, Niederschlag und Blattnässe gemessen. Unter anderem wird vermutet, dass durch Bodenverdunstung und Transpiration die PV-Module gekühlt werden können, was den Stromertrag positiv beeinflusst. Auch die Gesundheit der Pflanzen soll Gegenstand der Untersuchungen sein: die Blätter der Reben direkt unter den aufgeständerten PV-Modulen werden bei Niederschlägen weniger befeuchtet. Es wird vermutet, dass dadurch die Anfälligkeit für Pilzkrankheiten sinkt und damit auch der Pflanzenschutzmittelaufwand drastisch reduziert werden kann.

Darüber hinaus soll die Schutzwirkung der PV-Anlage untersucht werden, da dies ein wesentlicher Aspekt für den Einsatz von Agri-PV im Sonderkulturenanbau ist. Zu diesem Zweck ist eine Bewertung und ein Vergleich der Schutzwirkung der unterschiedlichen Systeme auf die Kulturen nach Hagel-, Starkregen-, Spätfrost- und Sonnenbrandereignissen erforderlich. Dies ist beispielsweise durch die Untersuchung von Trauben und Blättern auf Hitzeschäden und Fäulnis möglich.

Im Jahr 2024 fand die zweite Lese der unter den PV-Modulen gewachsenen Trauben statt. Erste Ergebnisse des WBI zeigen, dass die zusätzliche Beschattung durch die PV-Module zu einem späteren Austrieb sowie zu einer Reifeverzögerung geführt hat. Hierbei steigt das Mostgewicht langsamer an und die Trauben haben im Vergleich zu den unbeschatteten Trauben einen höheren Säuregehalt, was die Weinqualität positiv beeinflussen kann. Die Reben entwickelten eine größere Blattfläche (je nach System unterschiedlich) als Reaktion auf die Beschattung. Das Institut stellte außerdem fest, dass die Temperaturen unter den PV-Modulen im Sommer etwas kühler waren, aber während der Spätfröste im Frühjahr weniger stark absanken, was für die Reben einen verstärkten Schutz vor Spätfrostschäden bedeutet.

Technische Besonderheiten

Die 0,5 ha große Anlage mit einer installierten Leistung von 268 kWp wurde über 2014 gepflanzten Spätburgunderreben errichtet. Die Firma Intech GmbH & Co. KG hat die Anlage geplant, installiert und mitfinanziert. Diese besteht aus zwei demontierbaren Systemen:

- Ein statisches System (19 Reihen) mit semi-transparenten, bifazialen PV-Modulen (42 % Lichtdurchlässigkeit)

→ 474 PV-Module à 300 Wp (142 kWp)

- Ein nachgeführtes System mit opaken PV-Modulen unterschiedlicher Leistung:

→ 4 Reihen mit 200 PV-Module à 415 Wp (83 kWp)

→ 3 Reihen mit 78 PV-Module à 500 Wp (43 kWp)

Das nachgeführte System, welches dem Stand der Sonne folgen kann, um den Stromertrag zu steigern, kann auch an den Anforderungen der Reben angepasst werden. Hierfür entwickelt die Firma Intech in Zusammenarbeit mit dem WBI ein Anti-Tracking-Algorithmus, das an den Entwicklungsstand der Trauben, die Lichtintensität und die Blatt- und Bodenfeuchte optimiert werden kann. Durch den Fernzugriff auf die Anlage kann Intech auf Wetterveränderungen reagieren und den Traubenertrag und die -qualität sichern.

Die durch die Viti-PV-Anlage erzeugte Energie wird seit der Inbetriebnahme im September 2024 vollständig ins Netz eingespeist. Außerdem besteht die Möglichkeit, den erzeugten Strom vor Ort für elektrische Geräte und Maschinen zu nutzen.

-

Errichtung des nachgeführten Systems.

Copyright: © WBI

-

Errichtung des statischen Systems.

Copyright: © WBI

Anlagenbau

Graphische Übersicht der Anlage

Copyright: © Fraunhofer ISE