Unsere Auftraggeber

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat sich ehrgeizige Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren Energien gesteckt und setzt die Energiewende mit Nachdruck um. Um diese Ziele zu erreichen, wird auch ein weiterer Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen erforderlich sein.

Gleichzeitig hat sich das Land der Reduktion des Flächenverbrauchs und der Erreichung der »Netto-Null« verpflichtet. Gerade vor dem Hintergrund der unabhängigen Ernährungssicherung und der langfristigen Sicherung einer nachhaltigen einheimischen Lebensmittelproduktion ist die Erhaltung unserer hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen als entscheidende Produktionsgrundlage ein wichtiges Anliegen.

Um die dabei entstehenden Nutzungskonkurrenzen zu entschärfen und Energie- und Nahrungsmittelproduktion besser zu vereinbaren, sind innovative Ansätze wie die Agri-Photovoltaik eine vielversprechende Möglichkeit, um Flächen multifunktional zu nutzen. Als besonders interessant erscheinen hier mögliche Synergieeffekte bei der Kombination von PV mit Sonderkulturen, die oftmals ohnehin mit Witterungs-Schutzsystemen versehen werden. Aber auch andere innovative Kombinationsmöglichkeiten sollen mit der »Modellregion Agri-PV BW« erprobt und untersucht werden. Die gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen sollen für Praxisprojekte zur Verfügung gestellt und genutzt werden und so zu einer erfolgreichen Verbreitung dieser Technologien beitragen.

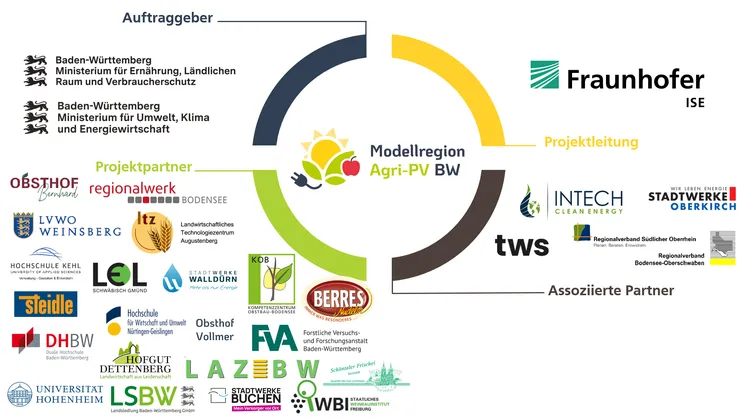

Projektpartner

Projektkonsortium

Um eine Technologie wie die Agri-PV umfassend zu erforschen und den Markthochlauf zu begleiten, bedarf es einer Vielzahl von Fachexpertisen. Ein Agri-PV-System ist per Definition komplex und interdisziplinär. So spielen bei der Auslegung von Agri-PV-Anlagen nicht nur technische

- Wie kann die Bewirtschaftung der Fläche nach dem Bau der Anlage sichergestellt werden?

- Wie können Netze (gegen Schädlinge, Vögel, Hagel) an der Anlage nachgerüstet werden?

- Welche Systeme sind für die jeweiligen Kulturen am besten geeignet? Wie können sie gegebenenfalls wasserdicht gestaltet werden?

- Können Nachführungsalgorithmen entwickelt werden, um die PV-Module entsprechend den Bedürfnissen der Pflanzen zu steuern?

sondern auch hydrologische Aspekte eine Rolle:

- Wie wird die Wasserversorgung der Anlage sichergestellt?

- Wie hoch ist das Wassereinsparpotential durch geringere Transpiration und Evaporation?

- Wo können Bewässerungssysteme installiert werden?

- Wie ist die Wasserverteilung innerhalb der Anlage?

- Kann es zu Auswaschungen an der Tropfkante kommen?

Hinzu kommen agronomische Fragestellungen, wie zum Beispiel:

- Welche Sorten eignen sich für den Anbau mit Agri-PV-Systemen?

- Wie wirkt sich die Beschattung auf den Ertrag und die Qualität der Früchte aus?

- Wie wirkt sich die Anlage auf den Schaderregerdruck und die Krankheitsanfälligkeit der Bäume aus?

- In welchem Umfang kann der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden?

Die Begutachtung und regelmäßige Bonitur der Kulturen erfolgt durch das Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg und die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg. Bei neuartigen Anlagen treten oft auch rechtliche Fragen auf. Diese werden von der Hochschule Kehl untersucht. Über die Regionalverbände Bodensee-Oberschwaben und Südlicher Oberrhein ist der Schulterschluss mit der Planungspraxis gewährleistet. Da Strom nicht nur produziert, sondern auch vermarktet werden muss, sind hierfür die Partner Regionalwerk Bodensee, Technische Werke Schussental und Stadtwerke Oberkirch vorgesehen. Kein Projekt im landwirtschaftlichen Bereich kommt jedoch ohne den Landwirt selbst aus, weshalb auch zwei landwirtschaftliche Betriebe (Obsthof Bernhard und Obsthof Vollmer) Teil des Konsortiums sind. Auch Unternehmen wie Intech, die sich auf Agri-PV spezialisiert haben und zur Weiterentwicklung der PV-Systeme beitragen möchten, sind in einem solchen Projekt unverzichtbar.

In der zweiten Umsetzungsphase wird der Fokus des Projekt über die Sonderkulturen hinaus erweitert. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt BW betreut eine Forst-PV-Anlage der Firma Steidle, um die Auswirkungen auf Wiederaufforstungsflächen zu untersuchen. Praxisrelevante Fragestellungen - u.a. zur Akzeptanz (Duale Hochschule BW in Mosbach) und Biodiversität (Landsiedlung BW) - werden an einer großflächigen vertikalen Agri-PV-Anlage untersucht, die von regionalen Akteuren (Stadtwerke Buchen, Stadtwerke Walldürn, Landwirtsfamilien Berres und Hennig) getragen wird. Fünf verschiedene Anlagen in der Grünlandnutzung, die von der Dualen Hochschule BW in Ravensburg in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg betreut werden, sollen erste Erkenntnisse über Ertrag und Qualität des Aufwuchses liefern. Im Teilprojekt der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen werden zwei Anlagen in der Legehennenhaltung (Hofgut Dettenberg und Schöntaler Frischei) begleitet, um Empfehlungen sowohl für zukünftige Praxisbetriebe als auch für regulatorische Anforderungen zu entwickeln. Zur Beantwortung pflanzenphysiologischer Fragestellungen im Ackerbau wird eine Anlage auf einer Versuchsstation der Universität Hohenheim errichtet. Ergänzt wird das Konsortium durch das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg, das eine Viti-PV-Anlage am Kaiserstuhl untersucht. Mit den Erkenntnissen aus dem Projekt entwickelt die LEL Planungshilfen für interessierte Landwirte und Behörden und unterstützt den Wissenstransfer.

Wir freuen uns sehr, dass sich dieses schlagkräftige Konsortium zusammengefunden hat, um die Agri-PV-Technologie in Baden-Württemberg gemeinsam zu erforschen und weiterzuentwickeln. Gemeinsam setzen wir uns für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende ein!